Deux styles. (Article paru dans le Hors-Série Culture de Lyon Capitale, actuellement en kiosques avec le numéro de septembre de Lyon Capitale)

Lyon Capitale : La Biennale se présente cette année sous une forme tautologique, avec le titre du "spectacle du quotidien". Une biennale étant elle-même, dans son montage, un pur spectacle.

Hou Hanru : Oui, tout a d'ailleurs commencé par là. Une Biennale c'est la forme absolue du spectacle, encore plus qu'une simple exposition dans un musée. En plus, cette édition est la 10ème et, si on suit la logique de notre fétichisme vis-à-vis des chiffres, elle doit être encore plus spectaculaire. C'est un anniversaire. Mais en forme de contradiction : comment un spectacle comme celui d'une biennale peut-il continuer à montrer l'évolution du monde, l'évolution de la création aussi ? Le spectacle tente en effet de figer le mouvement de la vie et de le transformer en une espèce d'image consommable, facile à vendre. Pourtant, à côté de ce monde du spectacle, il y a un autre monde, celui du quotidien, qui correspond vraiment à la réalité dans laquelle on vit, et où l'on trouve aussi la véritable créativité. C'est l'opportunité pour nous d'injecter une nouvelle énergie à l'événement Biennale, qui doit continuer à avoir un sens. Il s'agit en fait de donner à ce monde les moyens du spectacle pour s'exprimer.

On verra dans cette édition des œuvres qui ont déjà tourné, comme celle que la cinéaste Agnès Varda a tirée de son film Les Plages d'Agnès, mais aussi d'autres œuvres issues de la collection du musée d'art contemporain. Il y a toutefois une part importante de production inédite : comment s'établit le contrat avec les artistes pour qu'ils collent au thème de cette édition ?

HH : Il y aura quand même beaucoup de nouveaux projets parce que pour moi, une Biennale, par définition, se passe localement à un moment précis, et doit être cohérente par rapport à son contexte. Elle doit traduire des rapports, des dialogues, une interaction entre les gens qui vivent ici et ceux qui viennent d'ailleurs.

Thierry Raspail : Et surtout les artistes sont choisis parce qu'ils travaillent déjà dans le thème ! C'est comme demander qui de la poule ou de l'œuf...

HH : Le thème vient d'une longue recherche, d'une accumulation d'idées qui me sont venues grâce à ma collaboration avec de nombreux artistes par le passé. C'est une première chose. Ensuite, c'est vrai qu'on montre pas mal d'œuvres déjà existantes ; on a même ressorti quelques œuvres de la collection du MAC. Tout ça pour moi est une manière de dire que rien n'existe, que tout se crée ou se recrée. Comment réactiver quelque chose qui est là, un objet qui est conservé et comment ajouter des choses dedans, lui redonner une vitalité nouvelle ? Je crois que c'est là l'essentiel, finalement : en ressortant des œuvres qui sont dans la collection, on produit un nouveau projet. C'est là qu'il est très intéressant de poser la question du sens de la mémoire, de la tradition et de la conservation. Nous sommes dans une ré-interprétation et une ré-invention continues.

TR : Les artistes répondent bien sûr comme ils veulent à notre proposition, puisque c'est eux qui créent, mais on est comme un directeur littéraire qui, pour monter une collection, peut toujours dire ce qu'il pense de l'œuvre de l'auteur. C'est un travail d'échanges.

HH : On est toujours dans un rapport de dialogue et de collaboration, je ne crois pas qu'une œuvre ou qu'un artiste soit un système fermé. Une œuvre est toujours, pour moi, un processus plutôt qu'un produit.

Une vision pessimiste, en tout cas chaotique du monde, domine souvent dans les expos d'art contemporain. Dans vos intentions, vous annoncez toutefois une ré-invention du quotidien. Êtes-vous dans la prospection utopique ?

HH : Une certaine nostalgie, une certaine dérision par rapport à la réalité est très importante, non seulement dans mon travail, mais dans toute la scène de création actuelle en général. Le plus important est de profiter de la liberté que l'art possède. On peut en effet prendre la responsabilité de proposer des choses meilleures pour le monde. Peut-être par nature, j'essaie d'être quelqu'un d'optimiste, mais aussi par éthique : je crois qu'on a la responsabilité de proposer des possibilités pour que les gens améliorent leurs conditions de vie. Cette dimension utopique, optimiste est fondamentale.

Est-ce que, alors, les artistes ont valeur d'oracles ? Surtout dans des sociétés où le rapport à l'art aurait d'une certaine façon remplacé le rapport au religieux.

TR : Les artistes, ça n'existe pas. Il n'y a pas les artistes, il y a certains artistes. On est toujours l'un ou l'autre, il y a celui-ci et celui-là. Ce qui est important aujourd'hui c'est qu'il y a de nouvelles formes d'homogénéités. On appelle ça de l'hybride, mais on s'en fout de l'hybride. Ce qu'on appelait homogène avant, c'était quelqu'un du terroir, il était né là, il avait vécu là, il a toujours eu les mêmes voisins. Maintenant les gens bougent. On peut être né à Lyon, vivre en Belgique, être musulman, manger du poisson le vendredi, peu importe. D'ailleurs en anglais, on ne dit pas cet artiste "habite" là, on dit qu'il est "basé" là. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la construction de soi à partir d'énormément de choses. Bien sûr que le religieux existe, que le politique existe, qu'il y a des zones d'influences, mais laissons ça aux sociologues car, au niveau de l'artiste, c'est à la fois ça et pas ça. En tout cas l'artiste n'est certainement pas un oracle.

HH : Cette question est très intéressante car elle nous amène à penser que les artistes partagent parfois la même position que des jeunes dans la banlieue. Vis-à-vis d'une certaine émergence de différentes mouvances religieuses, ces derniers se trouvent dans une position de dérision, ils sont obligés d'assumer certains liens avec leur propre culture. Si on vient du Maroc, on est forcément poussé à cultiver une certaine apparence. Et en même temps pour exister, un artiste est le premier à critiquer ces pressions. La jeunesse qui vit aujourd'hui dans la banlieue fait face au même défi. Je note quand même qu'on se retrouve dans un débat très mal mené sur, par exemple, les choses avec lesquelles on couvre le corps des femmes. Ce n'est pas le sujet de la Biennale... Mais l'art peut peut-être nous donner une opportunité de lancer la réflexion, le débat, dans des perspectives différentes, plus utiles pour la société, au lieu de retomber dans de vieux modèles de confrontation, de jeux de pouvoir et de domination.

Le "X" de cette Biennale, pour signifier son dixième anniversaire, a semblé vous inspirer particulièrement, vous avez aussi bien évoqué le croisement que la pornographie...

TR : Oui, enfin ce X n'est que le fruit du hasard.

HH : Mais en même temps, quand je suis arrivé, ce logo trouvé par les designers est la première chose que j'ai vue. Je l'aime beaucoup, parce que, inconsciemment, il n'évoque pas seulement le croisement mais permet aussi d'accéder à une dimension érotique de l'art. Je suis assez d'accord avec Achille Bonito Oliva (critique italien, NDLR) quand il dit que l'art est un acte d'érotisme. C'est vrai ! Au sens propre de l'érotisme, qui n'est pas lié seulement à la sexualité mais aussi à l'échange, la confrontation, le partage. L'art est un système qui doit être constamment réinventé à travers les interactions entre individus.

Appelé quasi en dernière minute, Hou Hanru, vous avez dû monter cette Biennale en à peine sept mois. Travailler dans l'urgence a-t-il pu être un atout ?

HH : En fait je ne sais pas exactement pourquoi Thierry (Raspail, NDLR) m'a choisi. Peut-être parce que j'ai déjà fait dans le passé pas mal de choses dans l'urgence. Peut-être parce que je suis plein de choses accumulées dans l'urgence, qui offrent une énergie et une tension, qui permettent d'aller au-delà des choses normales, des conventions. Pour moi ça reste un nouveau challenge, et je ne peux pas évidemment répéter une même recette : l'urgence m'a poussé à en inventer de nouvelles.

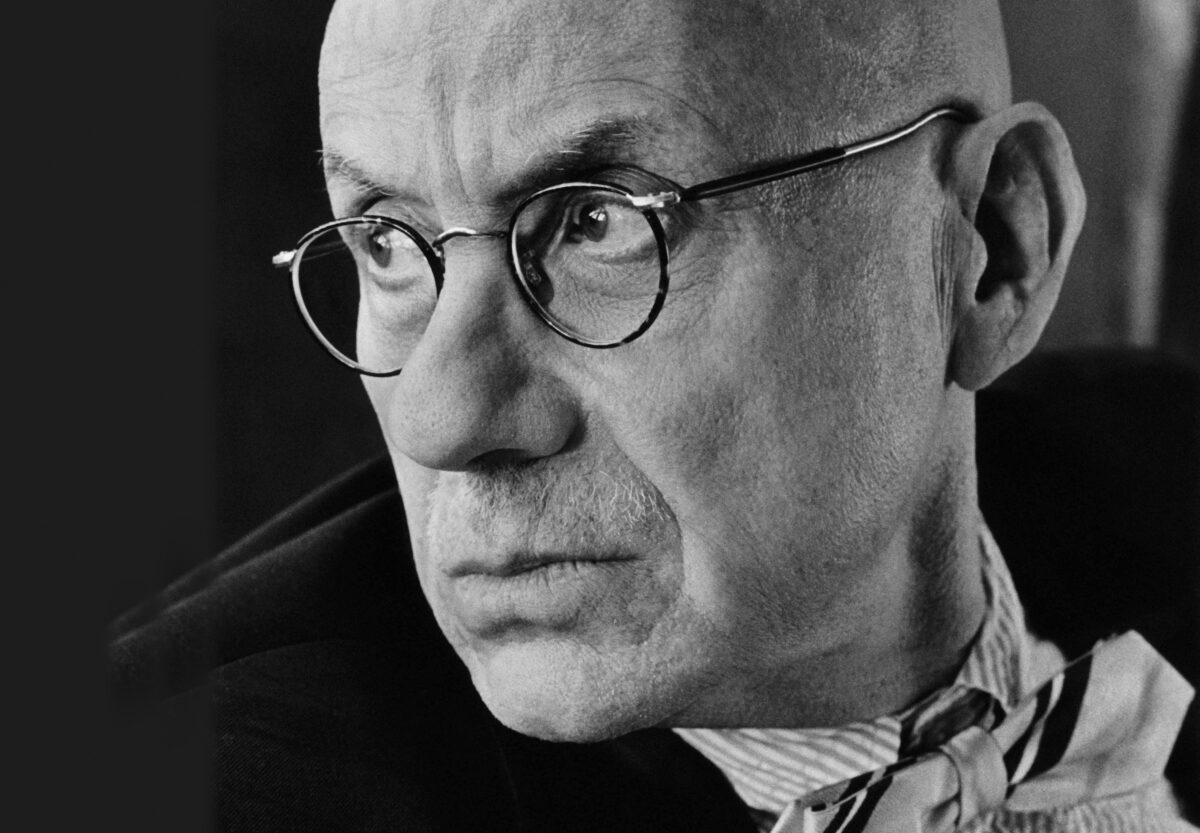

TR : Moi je sais très bien pourquoi j'ai choisi Hou Hanru. En fait je voulais qu'il soit le tome 2 du projet, et l'inviter sur la Biennale suivante. Il avait fait la 10ème Biennale d'Istanbul, Catherine David (la commissaire qui a quitté brusquement la Biennale de Lyon, NDLR) avait fait la Documenta 10. La coïncidence sur le chiffre m'amusait. Mais ils ne pouvaient pas être deux à faire la 10ème Biennale de Lyon, donc j'avais plutôt choisi, c'est vrai, Catherine David. Mais Hou Hanru était en jeu. Bon, il est finalement là, et pour deux raisons : parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui travaille vite, qui est très clair. On ne passe pas dix-sept heures sur les choses, la métaphysique de l'hésitation, ce n'est pas son truc. Tout se règle assez vite, et c'est lié à ses qualités et à sa biographie. Une Biennale ce n'est pas le rêve, c'est des mecs qui bossent, qui bossent, il faut le préciser. Deuxièmement, je l'ai choisi parce que, sur tout ce qu'on a dit quant aux notions d'échanges, de flux, quant à l'idée qu'il y a une nouvelle homogénéité, il est probablement le meilleur aujourd'hui. Il y a des tas de commissaires qui ont à peu près son âge, qui ont des biographies qui sont à peu près semblables, mais c'est le premier mec qui est post-globalisation. La globalisation n'est plus un problème pour lui, c'est juste un nouvel état du monde. L'hybridation n'existe plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il déplace la question sur les liens qu'il y a entre l'art et la société. Dit comme ça, ça semble complètement bateau mais c'est quelque chose qu'on a oublié depuis 50 ans. Aujourd'hui on invente des beaux objets, on s'interroge sur une esthétique, sur une efficacité du marché, pas sur ces nouveaux liens, qu'est-ce qu'un artiste, à quelle homogénéité parle-t-il ? Les recompositions géographiques d'Europe, ça ne veut plus rien dire, de nouvelles communautés se forment, et Hou Hanru est en plein dans tout ça. Il aurait dû être le tome 2, il est le tome 1. C'est bien.

Notre dossier complet sur la biennale d'art contemporain en cliquant icilien