Entretien. Erik Millstone est professeur de “politique scientifique” (science policy) à l’université britannique du Sussex. Considéré comme l’un des plus grands spécialistes européens du système de réglementation de la sécurité des aliments, il en est aussi l’un des critiques les plus redoutés.

Lyon Capitale : Même peu connus, les additifs suscitent les pires craintes quant à leurs effets. Sont-ils sûrs ?

Erik Millstone : Tout d’abord, parmi les additifs, il faut différencier ceux qui sont réglementés de ceux qui ne le sont pas. Les premiers comptent peut-être 400 ou 420 composés, tandis que les non-réglementés se chiffrent à plus de 3 000. Pour ces derniers – les arômes –, la Commission européenne travaille sur la création d’un dispositif réglementaire qui n’est ni prêt ni appliqué. Concernant ce qui nous intéresse, les additifs réglementés, mon dernier rapport indique qu’un peu plus de la moitié d’entre eux offrent probablement un niveau de sécurité acceptable. Pour les autres, il reste des questions de sécurité en suspens. Ainsi, pour les colorants et les antioxydants, il s’agit de problèmes de réactions indésirables aiguës : hyperactivité chez l’enfant, maux de tête, éruptions cutanées, etc. Dans d’autres cas, il s’agit de risques potentiels à plus long terme, notamment cancérigènes. Par ailleurs, certains peuvent poser des risques à une faible portion de la population, tandis que d’autres concernent une frange plus importante.

De manière générale, de nombreuses données scientifiques publiées sur un même additif sont controversées. Comment l’Agence de sécurité européenne des aliments tranche-t-elle ?

Si les experts font des essais sur des souris ou des rats et qu’il n’y a aucune preuve de nocivité, ils se disent : cela prouve que le composé est sûr. Mais en cas d’essais qui démontrent des preuves de nocivité, ils disent souvent : c’est seulement chez la souris, ou le rat, cela ne concerne pas forcément l’homme… C’est donc en partie un problème de données insuffisantes, mais pas seulement. L’interprétation des données disponibles pose également problème, de même que le traitement des preuves, interprétées comme fiables ou non. On ne peut pas être certain que les études fassent l’objet d’un compte rendu exhaustif et honnête. J’ai des preuves, notamment pour l’aspartame, que le protocole de certaines études ne fut pas correct et que leurs comptes rendus sont fallacieux. À plusieurs reprises, des industriels bien initiés m’ont confié que des études aux résultats dérangeants ont été enterrées. En pratique, l’industrie agroalimentaire ou chimique devrait payer les essais sans les conduire. De nombreux scientifiques qui mènent des études ont travaillé ou travaillent pour les entreprises dont ils évaluent les produits. Il faut les écarter. Il faudrait aussi que les entreprises soient obligées de fournir toutes leurs données, pas seulement celles qui leur conviennent.

Vos propos laissent à croire que le système d’évaluation européen protège plus les industriels que les consommateurs…

C’est bien cela. Le système actuel rend très peu probable l’attribution directe de maladies à des produits précis. En termes très cyniques, il fait en sorte qu’on ne meure pas l’emballage à la main. Ce système protège donc en réalité l’industrie : si les gens tombent malades, on ne pourra ni en identifier la cause ni, du coup, poursuivre l’entreprise. Le système protège le consommateur, mais seulement contre certaines catégories d’effets indésirables. Globalement, notre alimentation est de moins en moins saine. Les additifs alimentaires y sont pour beaucoup.

En matière d’additifs, et des substances chimiques en général, c’est la dose journalière admissible (DJA) qui modélise la relation entre l’innocuité d’un additif et la consommation par l’homme. Elle est vivement critiquée par certains scientifiques. Est-ce un outil fiable ?

Bonne question. Selon moi, la DJA est un jugement commercial et politique conçu pour ressembler à un jugement scientifique, alors qu’elle ne l’est pas du tout. Pour définir la DJA, l’Agence européenne de sécurité des aliments affirme viser une dose 100 fois plus faible que la dose minimale à laquelle on observe des effets indésirables chez les animaux.

Le fameux facteur de sécurité…

Oui. Mais le facteur réel de sécurité est rarement de 100. C’est parfois moins, parfois plus. Et, en cas d’effets indésirables chez les animaux, les experts disent que ça ne compte pas. Ils font abstraction de ces effets-là, les estimant peu pertinents par rapport à l’homme. D’ailleurs, ils ne sélectionnent pas les animaux et les essais les plus sensibles. C’est le cas pour l’aspartame dont on parle beaucoup ces derniers temps, un exemple parmi d’autres où la DJA n’est pas fixée en référence à l’essai le plus sensible sur les espèces animales les plus sensibles. Au contraire, elle est fixée selon l’un des essais les moins sensibles sur l’une des espèces les moins sensibles.

Faut-il dès lors reformuler la DJA ?

Oui, je pense qu’on pourrait reformuler la DJA, sans forcément l’abandonner, en augmentant peut-être le facteur de sécurité. Il faudrait aussi étendre la liste des effets indésirables au-delà de la simple toxicologie. Cela permettrait de prendre en compte l’impact des apports de graisses et de sucres.

Et de lutter contre l’obésité…

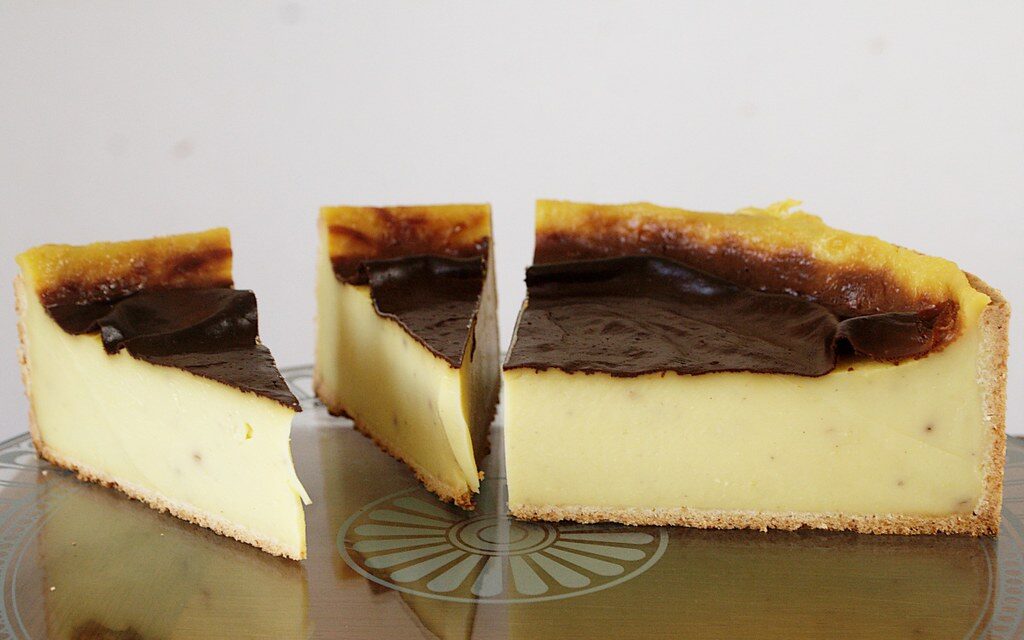

Exactement. Si on demande à l’industrie agroalimentaire pourquoi elle utilise les additifs, elle répond qu’ils rendent les aliments plus sûrs. Les additifs qui rendent l’alimentation plus sûre représentent moins de 1 % de l’ensemble des additifs. A contrario, 99 % d’entre eux n’apportent aucune contribution à la sécurité alimentaireLa vaste majorité est “cosmétique”. Si je veux faire un dessert à la maison, je prendrai peut-être de vraies framboises, du vrai chocolat, de la vraie crème. Mais, pour l’industriel, il est bien plus facile de mettre de faux arômes et des colorants de framboise et de chocolat, avec des graisses et des sucres pas chers. En vérité, les aliments transformés sont, dans leur énorme majorité, composés d’ingrédients très bon marché (graisses, sucres, glucides et féculents), colorés et aromatisés pour ressembler à des framboises, à des crevettes, à de la viande de bœuf ou à du chocolat. Ils sont ensuite présentés comme de la vraie nourriture et vendus à des prix incroyablement lucratifs pour l’industrie agroalimentaire. Mais, pour le consommateur, leur rapport qualité nutritionnelle/prix est très faible. Aujourd’hui, le premier problème de santé publique lié à l’alimentation en Europe, et globalement dans le monde industrialisé, est l’obésité. Pourquoi ? Parce qu’on est moins actif, dans une certaine mesure, mais aussi parce que notre alimentation est bien plus riche en graisses, en sucres, en féculents et en glucides qu’avant. Or, pour incorporer plus de graisses et d’huiles dans les produits alimentaires, l’industrie emploie notamment les émulsifiants, qu’elle estime acceptables car non toxiques – ce qui est probablement vrai d’ailleurs –, comme la lécithine, qu’on retrouve dans tous les chocolats et les margarines. Sans lécithine, la margarine se présenterait en deux couches : de l’eau et de d’huile en surface. En pratique, l’utilisation accrue des émulsifiants a entraîné une énorme augmentation de la teneur en huiles et en graisses de notre alimentation, avec pour conséquence un niveau d’obésité très accru. L’utilisation de la plupart des ces composés fait gagner d’énormes sommes d’argent à l’industrie agroalimentaire, mais offre un faible rapport qualité nutritionnelle/prix aux consommateurs.

En 1986 vous avez écrit un livre-exposé intitulé Food Additives: Taking the lid off what we really eat. En 25 ans, qu’est-ce qui a changé ?

Nous mangeons des mélanges très compliqués d’ingrédients, dont beaucoup sont mal identifiés, et dont l’effet sur la santé publique est incertain ou problématique. Qu’est-ce qui est arrivé à notre approvisionnement alimentaire depuis les années 1980 ? En France, au Royaume-Uni, en Europe, il a connu une sorte de bipolarisation. Le bon s’est amélioré, et le mauvais s’est dégradé. Et aujourd’hui on mange plus de malbouffe – plus de graisses, plus de sucres, plus de féculents.

La malbouffe en pire, donc ?

Absolument.

Traduction : Paul Jones.