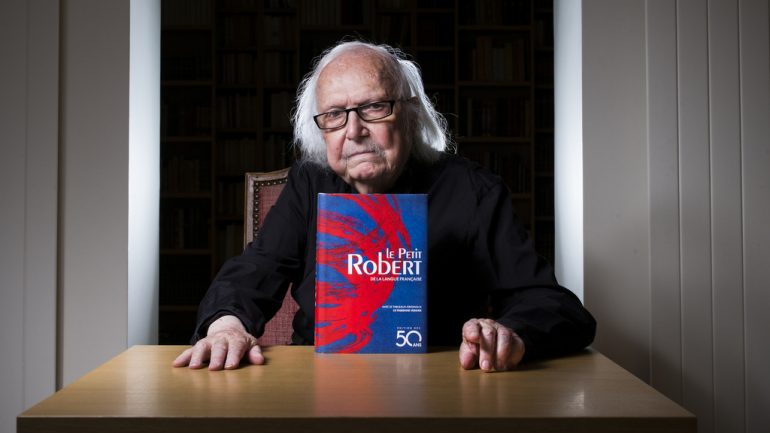

“Comme disait Auguste Comte, l’écriture vient de la danse.” Alain Rey était un voltigeur des mots, un acrobate de l’orthographe, un funambule de la grammaire, un bateleur de la syntaxe. Celui qui a donné sa vie à la langue française, éminent spécialiste des mots et de leur histoire, conseiller éditorial du dictionnaire Le Robert, s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 92 ans.

Alain Rey s'est éteint à l'âge de 92 ans. Un âge canonique pour un homme qui n’ jamais été aussi jeune. Au point de slamer avec le youtubeur Squeezie et les rappeurs Big Flo & Oli.

Le mot qu'il aimait par-dessus tout : “espérance”. Lorsque nous l'avions quitté après un entretien d'une heure et demi, dans sa résidence du 9e arrondissement de Paris, au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier de la Nouvelle-Athènes – haut lieu du romantisme qui abrita écrivains, artistes et peintres, tels Alexandre Dumas, George Sand, Chopin, Paul Gauguin ou Eugène Delacroix –, il s'était écrié, le sourire malicieux : “Non ! Rien de rien. Non je ne regrette rien...”

---

Lyon Capitale republie en intégralité l'interview d'Alain Rey pour notre magazine, en décembre 2018. [Cet entretien “Grande gueule” est extrait de Lyon Capitale n°783 – Décembre 2018]

Lyon Capitale : Êtes-vous une grande gueule ?

Alain Rey : Non, je ne pense pas. Dans le métier que je fais, il faut savoir être modéré, être à l’écoute, pondérer ses propos. Mais c’est parfois nécessaire pour rétablir certaines vérités.

Quel genre de vérités ?

Par exemple, on entend dire que la langue française s’appauvrit. Ça me fout en rogne. La notion de langue pure est un mythe. La langue doit se nourrir d’emprunts si elle veut survivre. Les langues ne sont pas faites pour rester statiques. Les apports peuvent faire peur à certains, car ils font bouger la langue, mais ils sont le témoignage de sa vitalité. J’ai coutume de dire qu’il existe deux sortes de langues : les langues mortes et les langues vivantes. Les langues mortes n’ont rien à craindre, car elles vivent à l’abri dans les textes, comme dans un cercueil en quelque sorte. Quant aux langues vivantes, ce sont des langues malades car, comme tout organisme vivant, elles se défendent contre les agressions extérieures. Elles sont pour ainsi dire auto-immunes. Une langue est vivante quand elle épouse l’évolution de la société.

À quelles agressions extérieures la langue française doit-elle faire face ?

Je pense aux anglicismes américains, en particulier aux californismes. Le second type d’agression, c’est la passivité ou l’insuffisance de réaction des locuteurs eux-mêmes qui, en entendant un mot nouveau, vont se mettre à l’utiliser en se disant “tiens, ça sonne bien” alors qu’ils auraient pu s’exprimer autrement. Par exemple, le mot anglais spoiler, pour “raconter la fin d’un film à ceux qui ne l’ont pas vu”. C’est un emprunt à l’ancien français espoillier, du latin spoliare. On pourrait dire “pourrir” ou “gâter”. Je n’aime pas ces anglicismes de passivité, quand on n’a pas cherché à donner un équivalent en français. C’est de cette façon qu’on peut aussi perdre des mots très beaux et anciens. Ceci étant dit, si le français emprunte des mots à l’anglais, l’anglais en a beaucoup emprunté au français, et en a emprunté plus que le français des mots anglais. Certains mots, d’ailleurs décriés comme anglicismes, trouvent en réalité leur berceau dans l’Hexagone. Prenez le mot hashtag : le préfixe “hash” est un héritage de l’ancien français “haché”. Si le mot sport vient bien de l’anglais, ce dernier l’a lui-même emprunté au vieux français du xiie siècle desport, c’est-à-dire “divertissement”. Pendant deux siècles, on a parlé français en Angleterre dans les couches supérieures de la société. Il en est resté des traces, car ce qui n’était exprimé qu’en français a dû être traduit par des mots qui viennent du français.

Emmanuel Macron parle de “start-up nation”, de “team building”, de “job monitoring”, Laurent Wauquiez de “bullshit”. Les politiques ont eux aussi leur langue…

C’est la question de savoir comment le politique influe sur l’usage des mots. Pour Emmanuel Macron, c’est un signe d’appartenance à un milieu qui colle à une réalité, celle de l’entreprise, de la Silicon Valley, qui est aujourd’hui le cœur du monde entrepreneurial. Quand il emploie cette sémantique, il s’adresse aux entrepreneurs qui usent de ce jargon. C’est aussi une façon d’être dans le coup et de se faire comprendre. Pour Laurent Wauquiez, je pense que c’est plus de la com’ qu’autre chose.

Peut-on considérer qu’il y a des anglicismes plus haïssables que d’autres ?

Je crois effectivement qu’il y a anglicisme et anglicisme. Il y a ceux qui désignent une chose qui n’existait pas avant, notamment en informatique, mais qu’on pouvait désigner avec un mot français. Ceux-ci appauvrissent le français d’une certaine manière. Et puis il y a des anglicismes devenus familiers qui se sont intégrés à la langue. D’autre part, prenez le mot ordinateur, qui signifie “ce qui met en ordre”. On l’a préféré au mot anglais computer, qui veut dire que l’on compte. Pour le coup, on a fait une belle opération, car l’ordinateur est plus un metteur en ordre qu’un calculateur, c’est plus vaste et plus profond, alors que tous les deux viennent du latin.

En même temps, n’est-ce pas l’usage qui commande ?

Vous avez parfaitement raison. Le grammairien Claude Favre de Vaugelas, au xviiie siècle, disait que l’usage était le tyran des langues. Si certains peuvent être insatisfaits, voire contrariés, par l’usage qu’on fait de la langue, je pense que l’usage est ce qu’il y a de plus démocratique. C’est lui qui a toujours raison, n’en déplaise aux professeurs de français et aux agrégés de grammaire. La langue appartient à tous et n’est pas l’apanage d’une classe ou d’une minorité. Certains puristes académiciens, heureusement peu nombreux, gueulent comme des putois quand il y a une nouvelle façon de s’exprimer. Je leur réponds qu’ils sont à côté de la plaque, car si de nouvelles façons de s’exprimer ne se faisaient pas jour, alors la langue dépérirait, elle deviendrait figée.

Fin 2017, le Premier ministre, Édouard Philippe, donnait consigne à ses ministres, via une circulaire, de bannir l’écriture inclusive des textes officiels. Était-ce une bonne décision, selon vous ?

Je pense que le Premier ministre a fait preuve de sagesse, alors que le débat était houleux. La langue française est évidemment machiste quand on sait que 99 femmes et un homme deviennent masculins au pluriel ; on peut parler d’un accord antiféministe. Mais on ne peut pas mettre de côté mille ans d’histoire au nom de quelques années de réflexion idéologique. La langue doit bouger, mais pas par la décision arbitraire d’une minorité. Pour ma part, je milite pour l’accord de proximité, dans lequel on accorde au masculin ou au féminin selon que le dernier mot est masculin ou féminin. Et puis je pense que l’écriture inclusive aurait risqué de troubler encore un peu plus les enfants, qui ont déjà un mal fou à maîtriser l’orthographe traditionnelle.

Selon une enquête Ipsos menée pour les éditions Le Robert, près de neuf personnes sur dix se disent choquées quand elles repèrent une faute d’orthographe dans un courrier administratif ou sur le site Internet d’une entreprise ou d’une institution. L’orthographe est-elle un marqueur social ?

Parfaitement. Avoir une bonne orthographe fait partie des comportements sociaux. Se tromper, c’est prendre le risque d’être décrédibilisé. Quand on fait une faute, on est puni, il y a une sanction sociale. On peut à ce titre parler de valeur patrimoniale de l’orthographe. Mais je pense qu’on est parfois excessif. Il faut, selon moi, distinguer deux types de fautes : ne pas savoir si un mot prend une double consonne est moins grave que mélanger l’infinitif et le participe passé. Les fautes qui sont graves sont celles qui montrent un défaut de syntaxe, donc de compréhension. J’ai coutume de dire que la faute est la norme de demain : je peux vous dire que ça fait bondir de leur chaise les pédagogues. Il faudrait d’abord apprendre aux enfants à bien parler avant de leur apprendre à écrire, faute de quoi ils ne pourront pas être suffisamment armés pour analyser leurs propres fautes. Je le répète : il faut un ministère de la langue française.

Faut-il s’inquiéter de l’écriture sms ?

Quand un enfant est bon en orthographe, il peut faire toutes les fantaisies dont il a envie par sms, car ça ne perturbera pas son orthographe normale. En revanche, s’il fait déjà des fautes, le mélange des genres peut créer une perturbation supplémentaire.

Parlez-vous vous-même le sms ?

Non. Je suis archaïque, moi (rires). Comme disait Auguste Comte, l’écriture vient de la danse. Or, quand on écrit un sms, on perd cet exercice physique et dansé qu’on a avec l’écriture manuelle. Quant aux émoticônes et aux smileys, je les vois comme un retour à la pictographie.

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a récemment expliqué que le latin et le grec devaient être considérés “non pas comme des langues mortes mais comme l’essence vitale de notre langue”, alors que l’enseignement des langues anciennes avait été réduit en 2015 par la réforme de sa prédécesseure, Najat Vallaud-Belkacem. Comment avez-vous accueilli cette décision ?

C’est une bonne chose. Mais c’est le yo-yo de la politique. Un coup, on dit blanc, un autre noir. Il n’en reste pas moins que le latin, c’est nos racines. J’ai écrit, en 2016, un petit livre intitulé De la nécessité du grec et du latin, avec mon ami Gilles Siouffi. Nous rappelons de façon légère et vive cette belle complicité que nous avions avec ces langues, soulignant combien le latin et le grec contribuent depuis toujours à nourrir la vitalité du français, modelant jusqu’à notre façon de penser. La question n’est pas de savoir si on aime ou pas le latin et le grec, mais pourquoi nous en avons besoin. Je crois qu’il est nécessaire d’apprendre aux enfants que le français et les mots qu’ils emploient ont des racines. Il ne s’agit absolument pas, comme certains veulent le faire croire, de faire traduire du Horace ou du Virgile, cela n’aurait pas de sens.

Vous avez écrit dans l’un de vos livres : “Si les mots sont comme des mouches, on n’est jamais parvenu à les faire disparaître avec une tapette ou du papier gluant.” Pourtant, il y a des gens qui essaient de faire disparaître des mots…

Il existe plusieurs façons de faire disparaître un mot : ne plus l’employer – on le fait tout le temps – et le tuer, c’est-à-dire l’employer à mauvais escient. On parlait tout à l’heure d’hommes et de femmes politiques : le discours politique est truffé d’exemples. On se rappelle tous la “bravitude” de Ségolène Royal, au lieu de bravoure. Elle a inventé un mot.

Réciproquement, comment apparaissent les mots dans le dictionnaire ?

Pas par magie. Cela repose sur une forte documentation, bien plus facile à réunir aujourd’hui sur Internet. Il faut observer les mots, les expressions, les sens nouveaux, leur fréquence d’usage, leur domaine social d’emploi. Je connais bien des mots qu’il n’est pas souhaitable de retenir, s’ils sont rarement employés. Il faut intégrer ceux qui circulent le plus sur les médias et les réseaux sociaux, qu’on les aime ou qu’on les déteste – et bien sûr ceux qu’on trouve dans la littérature.

La maîtrise de la langue a-t-elle jamais été un tel élément de pouvoir, comme disait Bourdieu ? Les jeunes des milieux favorisés empruntent des mots des banlieues…

Les banlieues inventent leur propre langue. Dans ces territoires, les origines ethniques sont très nombreuses. Les langues et les dialectes foisonnent. Le vocabulaire est souvent pauvre et répétitif car les influences diverses font en sorte de fabriquer une manière de parler, une phonétique qui n’est pas celle du français normal. Les jeunes qui vivent dans les banlieues se créent leur propre langue, à la fois pour être reconnus et différenciés. Quand on adopte un registre linguistique très éloigné de celui du reste de la communauté, soit on est exclu, soit on doit faire une gymnastique pour passer d’un registre à l’autre. Le langage des banlieues est la preuve d’une incroyable créativité à l’intérieur du français. Le Petit Robert a été le premier dictionnaire à introduire le mot boloss. L’idée, c’est d’empêcher les mots de mourir. Le problème est que, lorsqu’un emploi de l’usage des banlieues est utilisé par les gosses de riches, les jeunes des cités qui l’ont créé l’abandonnent.

Quel est l’avenir du dictionnaire ?

Je pense qu’ils ne sont pas près de disparaître, car ils ouvrent l’imaginaire et permettent le vagabondage. Il n’y a pas beaucoup plus d’erreurs sur Wikipedia qu’il n’y en a dans les dictionnaires imprimés. Mais, sur le Net, les informations ne sont pas hiérarchisées. Or, dans un dictionnaire comme le Robert, on recourt à l’analogie, c’est-à-dire qu’on n’isole jamais un mot, on le considère dans un ensemble. Ainsi, les dictionnaires offrent des parcours labyrinthiques qui permettent ce que les Anglais nomment la sérendipité, c’est-à-dire de trouver des choses auxquelles on n’avait pas pensé. Le dictionnaire n’est pas un cimetière, ni un conservatoire des idées ou des mots d’avant. Le dictionnaire est un observateur du monde qui l’entoure. Son rôle sera toujours d’empêcher les mots de mourir. Les mots ont une énergie intérieure. Ils se modifient, se métamorphosent sans arrêt. Le dictionnaire est le reflet de cela.

En quoi les deux principaux dictionnaires, le Larousse et le Robert, sont-ils différents ?

Dans le Robert, on essaie de donner de la vitalité et de la poésie aux mots. Il ne s’agit pas de donner des descriptions froides et statiques. L’usage des mots fluctue, il faut en tenir compte, c’est ce qui donne à la langue son aspect mouvant, donc vivant. Le Robert offre aussi un usage du français qui n’est pas limité à la France, mais partout où il est parlé, en Afrique, au Québec, en Belgique, en Suisse. Je pense qu’il ne faut pas avoir une vision nationale du français. Nos expressions franco-françaises ne sont pas les mêmes que dans les autres pays d’Europe et hors d’Europe. La francophonie est notre héritage historique, elle donne une unité à la vie protéiforme de la langue française. Le Larousse a une tout autre attitude, présentant un savoir encyclopédique morcelé.

N’assiste-t-on pas à un retour des régionalismes ?

En fait, ils n’étaient pas perdus, ni oubliés. Ils étaient cachés, par ce désir imbécile de ne décrire que l’usage de l’Ile-de-France. Mais les frontières d’emploi sont difficiles à tracer, parce que les gens bougent.

Rabelais s’est établi quelques années à Lyon, au xvie siècle. C’est ici qu’il a écrit Pantagruel et Gargantua. Vous arrive-t-il de venir vous y rincer le corgnolon et remplir l’embuni ?

“Se rincer le corgnolon”, je connais bien, on emploie aussi ce mot en Auvergne. En revanche, l’embuni m’est étranger, mais j’aime bien sa forme. Pour les régionalismes de Lyon et du Lyonnais, ils appartiennent souvent aux parlers qu’on appelle franco-provençaux, qui vont de Lyon à la Suisse romande. Ceux qui étaient déjà employés au xixe siècle se trouvent dans Le Littré de la Grand’Côte, beau dico régional. Pour Rabelais, c’est un fantastique magasin de mots, de Touraine, de Lyon, de Montpellier, et de mots inventés, pris au latin, au grec, à l’arabe, à l’hébreu. À la fois cocasses et savants. C’est mon auteur préféré.

Vous qui avez fait des études de sciences politiques, que pensez-vous des pérégrinations de Gérard Collomb ? Oiseau migrateur en voie d’extinction ?

Gérard Collomb, ce n’est pas une colombe, ni un pigeon voyageur. Je pense qu’il peut être amoureux de Lyon et que même sa situation de grand ministre (parisien) l’a déçu.

Quels sont vos héros ?

J’en ai beaucoup ! Mais, s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait Rabelais, qui est pour moi le plus grand écrivain français, toutes choses confondues. Il est à la fois philosophe de l’esprit, du savoir et de la science.

Vos zéros ?

J’en ai des montagnes ! Sarkozy. Je n’aime pas du tout Sarkozy : son apparence agitée, sa volonté de puissance, son inculture affichée, sa vulgarité populiste, ses mensonges. Certes, il n’est pas le seul.

Diriez-vous que vous êtes plutôt dicolâtre ou dicopathe ?

Ni l’un ni l’autre. Je n’“adore” rien (lâtre) et je n’en fais pas une “maladie” (pathe). Simplement, je crois que le dico est un grand révélateur des idées partagées dans la francophonie, qu’il peut véhiculer en français toutes les cultures, que l’histoire des mots et des expressions dans les dicos de type historique révèle plus que n’importe quel autre livre ce qu’il y avait dans les têtes de gens qui parlent et écrivent le français à chaque époque – et ce qu’il y a aujourd’hui.

Quel est le mot que vous détestez le plus ?

Plutôt des noms propres : Trump, Monsanto, qui se démènent pour tuer notre pauvre planète, parce que ça leur rapporte.

Celui que vous kiffez le plus ?

Espérance. Quand même.

Un regret ?

Non ! Rien de rien. Non, je ne regrette rien…