La culture à la maison. La période est propice à emprunter des chemins de traverse pour accéder à la culture sans sortir de chez soi. Nos conseils lecture.

Les Rhône-Alpins

Mortelle randonnée

En 2014, Christian Chavassieux avait publié L’Affaire des vivants (prix Lettres-Frontière), une saga familiale et historique qui se déroulait au milieu du XIXe siècle, à l’aube de la révolution industrielle. Tout aussi passionnant, Noir Canicule, paru récemment aux éditions Phébus, se situe plus près de nous, en 2003, lors de l’épisode de grande chaleur. Christian Chavassieux restitue l’ambiance de cet été meurtrier. Cette sidération qui était la nôtre devant des températures auxquelles nous n’étions pas encore accoutumés. La panique des pouvoirs publics et les ravages que fit la chaleur oppressante sur les personnes les plus fragiles. Les catastrophes naturelles frappent toujours davantage les démunis, les moins aptes à se protéger. Il y a comme une résonance avec le Covid-19 actuel.

L’écrivain, on peut désormais considérer qu’il est membre de cette confrérie, ne se contente pas de peindre, presque sadiquement, les méfaits d’un soleil de plomb, d’un air étouffant et d’une chaleur de forge sur les organismes comme sur les paysages, calcinés. Il nous raconte une histoire, met en scène des personnages qui prennent vie sous nos yeux. Lily est l’un d’entre eux. Conductrice de taxi, elle est chargée de convoyer un couple de paysans d’une ferme de la Loire jusqu’à Cannes. Pourquoi s’y rendent-ils, c’est l’un des nombreux secrets que le roman dévoilera dans les dernières pages. Autre secret savamment entretenu, le contenu du coffre de la berline agréablement climatisée qui avale les kilomètres sur le bitume en fusion. Nous ne “divulgâcherons” rien. Mais ce que l’on peut ajouter, c’est que la plume de Chavassieux s’est savamment aiguisée. Sa phrase est précise, elle pénètre en profondeur la psychologie de chaque protagoniste, aussi différents soient-ils, par l’âge, le sexe, l’appartenance sociale… De l’adolescente séduite par un jeune homme faussement suicidaire, mais réellement malsain, jusqu’à la vieille paysanne rude mais incroyablement généreuse au soir de sa vie laborieuse. En passant par son mari agriculteur, lui aussi touchant d’humanité derrière ses silences… Le personnage le plus fascinant étant la quadragénaire au volant, femme aussi blessée que redoutable. L’ensemble forme un magnifique portrait de groupe, sous un soleil de plomb.

C.M.

Noir Canicule, Christian Chavassieux, éditions Phébus, 192 p., 17 €.

Dernier tango avec Mathilde

Dans ses premiers romans, dont le magnifique Retour de Jim Lamar, Lionel Salaün flirtait avec le genre policier. Il y plonge complètement, non sans une sombre délectation, avec Et Mathilde danse. Pas seulement parce que le livre paraît sous le sigle “actes noirs” (collection d’Actes Sud dévolue au polar) mais parce qu’il respecte nombre de codes réservés au roman policier. Il quitte sa terre romanesque de prédilection, les États-Unis, pour mettre en scène un commissaire du sud de la France. Un homme que l’on découvre dans une situation désespérée et désespérante. Son degré d’alcoolémie est élevé, il s’est laissé embarquer par un travelo aux seins artificiellement volumineux. Il a une excuse : la veille, sa femme et ses enfants ont fait leurs valises… Un coup de fil l’empêchera d’aller au bout de son aventure transsexuelle. Une femme a été retrouvée morte sur un parking. Elle lui rappelle son passé, son adolescence lyonnaise. Il décide d’aller à l’encontre des conclusions hâtives de l’enquête. Pour la première fois de son existence, il prend des congés. Afin de mener ses propres investigations. Qui le conduiront de Bordeaux en Espagne, après un passage par Pigalle. L’envers d’un décor déjà bien sordide : celui de la pornographie, du proxénétisme et des réseaux mafieux. On le suit pas à pas, scotché par une intrigue savamment construite et une écriture parfaitement maîtrisée.

C.M.

Et Mathilde danse, Lionel Salaün, éditions Actes Sud (actes noirs), 240 p., 20 €.

Une addition salée… et jouissive

Elle porte un prénom que l’on aura peu de mal à retenir : Pétronille. Mais il faut aussi retenir son nom : Rostagnat. Cette jeune auteure, désormais installée à Lyon après des années passées à Shanghai et Dubaï, vient de sortir un polar ébouriffant : Un Jour tu paieras. Son héroïne est une brillante avocate carriériste et ambitieuse. Elle voit dans la mystérieuse affaire qui lui échoit une occasion de faire la une des journaux. Mais c’est aussi un redoutable défi : elle doit prouver l’innocence d’un jeune homme retrouvé à proximité de deux cadavres, la main tenant le pistolet encore fumant qui a servi à les descendre. Elle va s’y employer, mettant en œuvre des procédés pas toujours légaux. Tout en soldant les comptes d’un passé qui ne passe pas. D’une construction impeccable, alternant passé et présent, psychologie et action, le roman nous tient en haleine des heures durant. Pétronille Rostagnat était l’une des invités du festival Quais du Polar, à défaut de la rencontrer, il faut la lire !

C.M.

Un Jour tu paieras, Pétronille Rostagnat, éditions Black Lab, 288 p., 19,90 €.

Romans

Fini de rire !

Dans le roman de Victor Hugo L’Homme qui rit, le héros a le visage défiguré par une balafre qui élargit son sourire de façon terrifiante. Cette hilarité – taillée au rasoir – est sa malédiction. Tout comme le sarcasme obligatoire, le ricanement permanent, est devenu le malheur de notre société. C’est la réflexion que sous-tend le dernier roman de Frédéric Beigbeder, titré par un émoticone riant aux larmes. Il remet en selle son alter ego démoniaque, Octave Parango. Celui-ci a été engagé comme chroniqueur à “France Publique” (comprenez France Inter, principale chaîne de Radio France). Il s’acquitte de sa tâche tant bien que mal mais, surtout, il observe le curieux manège qui s’y déroule chaque matin, aux aurores. Un ballet orchestré par les journalistes de la chaîne, où se croisent les humoristes en vogue et le gratin politique français. Les bouffons et les rois… Si ce n’est que les rôles ont tendance à se confondre, voire s’inverser… Il analyse les phénomènes de cour, les hypocrisies, le sacro-saint politiquement correct auquel nul ne saurait déroger. Il s’en délecte. Jusqu’au jour où, après une nuit sous kétamine, alcools et autres drogues, il décide de créer la surprise, d’opposer le silence, ne fut-ce que quelques minutes, au bavardage du monde. Il est viré. On ne plaisante pas, ou plus, dans cette radio supposée ouverte à l’humour. Octave Parango (ou Frédéric Beigbeder ?) décide de raconter la nuit qui a précédé son ultime sketch, minute par minute (ou presque). Et de livrer sa vision de l’humour contemporain. Ou plutôt de ce qui en tient lieu. C’est juste et féroce, mais surtout beaucoup plus drôle, et moins convenu, que la plupart des humoristes qui prolifèrent aujourd’hui. La sonnette d’alarme est tirée, arrachée même. C’est l’une des questions sur lesquelles il conviendrait de revenir, une fois retombée la fièvre covidienne.

C.M.

L’homme qui pleure de rire, Frédéric Beigbeder, éditions Grasset, 320 p., 20,90 €.

79, année punk !

Le mouvement punk a vécu mais il reste des survivants. Patrick Eudeline est l’un d’entre eux. Musicien (membre d’Asphalt Jungle), critique rock et romancier, il a récemment publié Anoushka 79. Roman doté d’un réalisme fulgurant qui narre les amours contrariées d’un jeune héroïnomane paumé et d’une insaisissable icône, tout aussi destroy. L’histoire, sous forme de quête déglinguée, vaut surtout par son cadre, le Paris de 1979, où les derniers éclairs du punk foudroient ceux qui sont encore debout.

C. M.

Anoushka 79, Patrick Eudeline, éditions Le Passage, 232 p., 18 €.

Mon fils, ma bataille

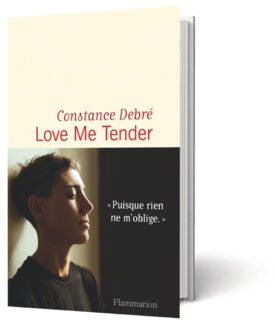

Il y a quelque chose de nerveux, de vif dans la prose-combat de Constance Debré. Jeune femme qui s’est fait connaître, et reconnaître, dès son premier ouvrage Play Boy (prix de la Coupole en 2018). Le rythme est rapide. Pas un mot de trop pas une once de graisse superflue ne viennent alourdir cette écriture qui galope au fil des pages. Elle épouse parfaitement le rythme de sa vie, du récit qu’elle nous en livre. Play Boy, dont Love me tender est une suite (même si l’on peut prendre le train en route), nous avait présenté l’auteure dans sa jeunesse. Son métier d’avocate des causes perdues. Ses parents camés. Son couple, confortable mais ennuyeux. Son homosexualité qui ne demandait qu’à s’affirmer.

Dans ce nouvel opus, on retrouve cette même narratrice après son divorce. Une séparation dont elle est sortie blessée, privée de l’accès à son fils. Ce qu’elle a du mal à supporter. Alors qu’elle vit dans un dénuement matériel de plus en plus radical, elle se lance dans un nouveau combat. Contre l’administration (bien peu “gay-friendly” en la circonstance), contre son ex-mari, contre elle-même. Le livre raconte ses tentatives pour garder le contact avec son enfant qui devient un adolescent sans qu’elle le voie, ou si peu, grandir. Elle dit l’amour maternel qui refuse d’abdiquer. Mais aussi le quotidien fait de lectures (ses livres sont à peu près sa seule possession), de longueurs de piscine dûment exécutées tous les matins pour que le corps soit aussi affûté que l’esprit, en constante rébellion. Les rencontres d’un soir, le sexe qui en découle, ou pas. Mais aussi les rencontres qui durent davantage, qui se prolongent jusqu’à ce que l’amour semble à nouveau possible.

C.M.

Love me tender, Constance Debré, éditions Flammarion, 192 p., 18 €.

La théorie des dominos

La théorie des dominos

Chevillard qui s’attelle à son autobiographie, c’est forcément particulier parce que Chevillard n’écrit rien comme le voisin, et c’est en cela qu’il est un auteur si singulier. Oh, c’est vrai on peut déjà goûter depuis longtemps à ses éclats de vie, aphorismes et pensées dans son journal quotidien sur le Web baptisé L’Autofictif (qu’il publie ensuite en volumes) et on n’est donc guère surpris qu’il se soit lancé dans Monotobio, son autobio mais tordue par l’écriture. Déjà, il y a ici l’idée que si l’on écrit les choses c’est parce qu’elles étaient déjà écrites, que l’écriture serait une préscience à rebours des événements que l’on raconte, les rendant par là nécessaires. Alors c’est une suite d’événements en dominos, reliés par des ellipses invisibles, de rushes montés aléatoirement comme une application de la théorie du chaos, que nous énumère l’auteur en une litanie pince-sans-rire. 12 ans d’une vie condensée en 170 pages. Et l’on pourra continuer de penser que Chevillard ne prend décidément rien au sérieux, ni l’homme qu’il est, la vie qu’il mène, ni l’écrivain qui le nourrit (ou inversement). Rien donc, si ce n’est la littérature et, en ces temps où la langue se vide de son sens sous les assauts des communicants, les mots qui la font. Car la littérature c’est une autre histoire et c’est au fond celle que Chevillard nous raconte.

K.M

Monotobio, Éric Chevillard, éditions de Minuit, 170 p., 17 €.