En matière de formations post-bac, l’insertion professionnelle fait office de juge de paix. Encore faut-il s’y retrouver sous le déluge de classements et l’avalanche de salons au cœur de l’angoisse de la période de candidature sur ParcourSup. Lyon Capitale fait le point sur les formations d’avenir, celles qui recruteront dans les dix années qui viennent.

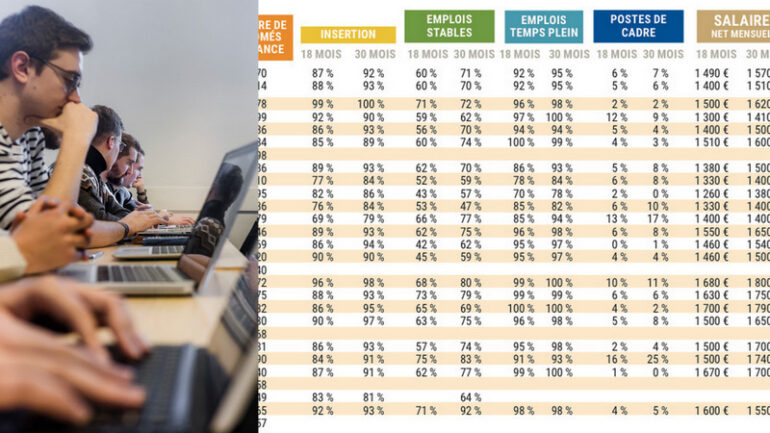

Pas besoin de savoir construire des voitures volantes pour trouver du travail en 2020. Si les métiers du numérique, de l’ingénierie, de l’informatique et des big data constituent évidemment des filières d’avenir aux taux d’insertion enviables, certains secteurs plus traditionnels connaissent aussi une forte tension. C’est le cas de l’hôtellerie-restauration, qui fait partie des dix métiers les plus recherchés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de la gestion ou de la santé. Avec à chaque fois des parcours variés pour arriver à ses fins, notamment l’alternance, même si l’université reste la plus empruntée, drainant encore plus de la moitié des bacheliers. “Lyon est une académie très attractive”, estime Yves Flammier, chef du service académique d’information et d’orientation, qui souligne la présence d’une offre large et de plusieurs formations d’excellence. La preuve, elle a attiré environ 600 000 vœux sur ParcourSup en 2019. Avec quelques filières d’excellence. Dans ce haut du panier, on cite souvent la licence de droit de l’IAE de Lyon 3, les parcours d’ingénieur de l’Insa ou de Centrale, l’ENS (qui apparaît dans le classement de Shanghai), l’EM Lyon, mais aussi une foultitude de formations moins clinquantes en université, IUT ou BTS, comme le parcours MIASHS (Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales) qui vante ses 100 % d’insertion trente mois après la sortie de master, pour un salaire médian supérieur à 2 400 euros net (voir tableau ci-dessous).

Information, réflexion, orientation

Mais, avec un marché aussi concurrentiel que celui de la formation post-bac, il n’est pas toujours évident de trouver une information fiable sur laquelle appuyer son choix. Le premier critère objectif reste l’inscription au Répertoire national de certification professionnelle (RNCP). Si certaines formations privées sont excellentes et offrent des taux d’insertion remarquables, l’Onisep, seul établissement public fournissant une information fiable, vérifiée et désintéressée, appelle à la vigilance. “L’obtention d’un diplôme ne garantit pas l’insertion sur le marché du travail, avertit Pierre Louis, délégué régional adjoint de l’Onisep. Les étudiants et leurs familles peuvent avoir de mauvaises surprises, en payant cher un diplôme dont ils croient qu’il a de la valeur alors que, s’il n’est pas reconnu, le couperet tombera au moment de l’insertion professionnelle.” L’ancrage de la formation, sa réputation et la qualité du suivi, y compris en stage ou même post-formation, constituent des critères de sélection. “Il y a des systèmes de cooptation, de corporatisme, dans le sens où un ingénieur formé à l’Insa aura plus tendance à recruter dans cette école. Il aura un a priori positif ”, poursuit Pierre Louis.

Le réseau, donc. Mais pas seulement. “Il n’y a projet de formation que s’il y a projet d’orientation, tranche Céline Colombier, du centre régional d’information jeunesse (Crij). La formation n’est qu’un outil. Il faut le temps de mûrir un projet. Malheureusement, en France, la réflexion est inversée : il faut tout de suite penser formation. On nous dit : moi je veux faire un BTS, je veux faire des études, mais je sais pas dans quoi…” Un projet solide permet aussi de diversifier ses vœux sur ParcourSup, en utilisant des moyens détournés de parvenir à son but. “Mon conseil pour ParcourSup, c’est de faire beaucoup de vœux, recommande Yves Flammier. Ne pas se contenter d’une filière mais élargir à des formations voisines. Élargir géographiquement aussi, dans la mesure du possible – il existe des bourses à la mobilité.”

Alternance

De plus en plus utilisée, la voie de l’alternance permet de se confronter plus rapidement au métier pour lequel on se forme. “C’est la clé d’une insertion durable”, assure Céline Colombier, concédant néanmoins que ce cheminement ne convient pas à tous les projets. C’est aussi un moyen de répondre à la précarité étudiante, en sortant un salaire tout en continuant ses études. Une voie adoubée par les parcours IUT et licences professionnelles. “Plus de 70 % des titulaires de DUT continuent sur une licence pro, sans compter les passerelles vers les écoles d’ingénieur”, note Yves Flammier. Si bien que le DUT va être réformé, pour s’aligner sur le parcours LMD en trois ans. Une entrée précoce dans le monde de l’entreprise par l’alternance permet aussi de préparer des carrières plus heurtées, en obtenant une expérience valorisable dans d’autres secteurs. Comme Geoffroy, qui a créé sa société de cosmétiques masculins après sept ans en SS2i à la suite d’une licence pro (cf. portraits de jeunes diplômés). “Un diplôme ne mène pas à un métier, c’est une formation de base, 70 % des personnes formées sur un métier n’exercent pas ce métier, pose Pierre Louis, de l’Onisep. Il faut aussi développer la capacité à s’orienter tout au long de la vie. Je me souviens d’une personne qui avait eu un master de communication avant de se lancer dans un CAP pâtisserie et d’ouvrir un commerce à Lyon qui marche du tonnerre. Avec cette tendance d’un retour aux métiers liés au geste, comme dans l’artisanat d’art.”

“Les métiers du futur restent à inventer”

“Les métiers du futur restent à inventer, estime Yves Flammier. Ce sont les secteurs professionnels qui dictent la carte, les besoins naissent dans les branches professionnelles.” Comme pour le BTS cyber-sécurité actuellement dans les tuyaux. Les métiers de l’informatique ont évidemment le vent en poupe et plus particulièrement ceux des big data. Le traitement de données de masse, cet or noir du XXIe siècle omniprésent dans nos vies, comme en témoigne Aïcha, diplômée d’un master en 2019 et déjà en CDI dans une entreprise du Cac 40 (cf. portraits). Des formations d’ingénieur, en biosciences par exemple à l’Insa, offrent des débouchés nombreux et bien rémunérés. “Dans le numérique, il y a un besoin énorme, appuie Pierre Louis, de l’Onisep. Beaucoup de codeurs et de développeurs informatiques.”

Le campus numérique de la Confluence, qui va s’installer à Charbonnières, propose ainsi des formations courtes dans lesquelles “on bouffe du code”. “Des formations courtes et très opérationnelles pour les demandeurs d’emploi notamment”, selon Pierre Louis. Ingénieur et cadre d’étude en R&D informatique font partie des dix métiers les plus demandés dans la région, d’après Pôle Emploi.

Lyonnaiseries

“Il ne faut pas que le numérique cache le reste des besoins du tissu économique lyonnais, nuance Karine Tini, chargée de rédaction et documentation à l’Onisep. Il y a des spécificités sur le territoire métropolitain, avec beaucoup d’entreprises industrielles en métallurgie, textile, chimie, raffinerie, pharmaceutique, santé… Le marché du travail recrute des compétences de maintenance industrielle, par exemple. Il y a des carrières dans les milieux industriels, il n’y a pas que la finance et le numérique. Cette fibre industrielle a toujours existé à Lyon, depuis les frères Lumière.” Une tendance soutenue par la présence de campus des métiers et des qualifications, ces groupements de lycées proposant des filières construites autour d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional et soutenues par la collectivité et les entreprises. Avec des spécialités comme la lumière et l’éclairage public ou le textile et la mode à Lyon, entre autres. “Lyon est aussi une ville de métiers d’art, avec Émile-Cohl, d’artisanat d’art avec le lycée de la Martinière, poursuit Karine Tini. Ou encore des écoles d’animation 3D, avec des emplois dans la région.” Autant d’alternatives aux trop demandés BTS audiovisuel et bachelor en marketing.

PARCOURSUP

3 questions à Yves Flammier, chef du service académique d’information et d’orientation

ParcourSup est accusé de laisser des jeunes bacheliers sur le carreau. Est-ce le cas ?

Il y a des filières sélectives qui peuvent refuser des candidats. C’est le cas des BTS, IUT ou prépas sélectives ; les dossiers trop faibles ne sont pas retenus. À l’inverse, les filières non sélectives comme les licences vont classer tous les candidats ; mais, dans les filières en tension, certains restent en attente jusqu’à la fin. On n’augmente pas la capacité d’accueil en licence, parce que l’insertion en master n’est pas illimitée. On ajuste le nombre de places en fonction de l’insertion professionnelle du secteur et des opportunités de poursuite d’études. On ne va pas ouvrir le même nombre de places en BTS MUC que Fonderie, parce qu’il n’y a pas les mêmes besoins de main-d’œuvre.

Ce système a pourtant été très critiqué l’an passé, par les bacheliers et leurs parents…

ParcourSup est accusé d’être un instrument de sélection par rapport à APB [précédent système d’inscription post-bac, NdlR], mais il n’y a pas plus de sélection. Elle s’opère autrement. Avant, on avait des tirages au sort sur les filières en tension et ce n’était pas plus juste. Nous préférons des critères objectifs. Il est prévu de faire des propositions au cas par cas aux personnes qui n’ont rien. Des propositions qui ne sont pas exactement celles souhaitées, évidemment, mais avec tout de même un lien. Un système d’encadrement de commissions d’accès à l’enseignement supérieur, que je pilote en tant que conseiller du recteur. Les 1 600 jeunes déboutés qui nous ont sollicités, on leur a tous fait une proposition. Et les quelques centaines qui n’ont pas saisi la commission, nous les avons tous appelés. Ils nous ont tous dit qu’ils avaient trouvé hors ParcourSup.

N’est-il pas cruel de fermer la porte à des élèves plus faibles scolairement, dont le talent aurait pu se révéler par la suite ?

ParcourSup trouve des solutions, au moins autant que le système précédent. Certains bacheliers ont de l’ambition et c’est bien, ils s’orientent vers des filières trop restrictives. Si on a quinze places pour mille candidats, ce ne serait pas raisonnable d’élargir, car il n’y a pas assez d’insertion. On ne peut pas engager des jeunes dans un parcours qui n’offre pas d’avenir, ce serait mensonger et démagogue. Tout critère, classement ou sélection présente des défauts à la marge, et le talent tardif on ne peut pas le laisser, c’est vrai. À tout prendre, il vaut mieux que les jeunes choisissent les filières en fonction de leurs capacités. En bas de classement, parmi les dossiers très faibles, il peut y avoir des talents, mais la diplômation bac+2/3/5 est exigeante, y compris sur des capacités transversales, qu’elles soient scientifiques ou d’expression.

PORTRAITS DE JEUNES DIPLÔMÉS

Geoffrey Bourguignon, diplômé en 2011 de la licence professionnelle e-business de l’IUT Lyon 1, fondateur du site de vente en ligne Ça va barber après sept ans en SS2i

“Ma formation me sert encore quand je dois bidouiller mon site”

L’informatique, ça peut être barbant. À 30 ans, Geoffrey Bourguignon a travaillé pendant sept ans dans une SS2i basée à Vaise, avant de se lancer dans la commercialisation d’huiles pour la barbe. Après un bac technique option informatique à Villefranche et un BTS informatique de gestion au lycée la Martinière-Duchère, il a enchaîné sur une licence d’e-business à l’IUT Lyon 1. Il y a acquis un savoir-faire, sur la conduite de projet notamment, qu’il a mis à profit dès sa sortie d’études comme programmeur informatique chez Logica, entretemps racheté par CGI, poids lourd des SS2i mondiales. “J’ai cherché dans le Web, mais je ne trouvais rien, par manque d’expérience. Puis un ami m’a coopté”, se souvient-il. Il a passé ses trois premières années à travailler comme prestataire pour la Banque Populaire, sur les programmes des distributeurs de billets. Pas la Californie, mais un salaire qui remplit le frigo, l’expérience d’une grande entreprise et la formation qui va avec. Il enchaîne sur une mission de quatre ans chez EDF, “niveau ingénieur”. Parallèlement, il lance en 2015 son projet de cosmétiques pour homme, “Ça va barber”. “Au début, je le fais plus comme une blague, un défi, mais rapidement ça prend.” Il passe à 80 %, puis à 60 %, par prudence, pour ne pas tout quitter sur un coup de tête. Une double vie professionnelle qu’il mène pendant trois ans. Jusqu’au grand saut, en 2018. “Ça marchait tellement bien que, quand la mission était terminée, je suis parti.” Pas de regret, l’affaire marche toujours. Il garde un bon souvenir et de bons contacts avec son ancien milieu. Et sa formation post-bac lui sert encore. “Il y avait un scope assez large et ça me sert encore quand je dois bidouiller mon site, explique le chef d’entreprise. Sur l’ergonomie, le graphisme, quand il faut retoucher des images via Photoshop, par exemple.” Le bagage professionnel en informatique le rassure quand il redoute une perte de vitesse de son bébé. “Grâce à ces sept ans d’expérience en SS2i j’ai ceinture et bretelles, se félicite-t-il. Il y a énormément de postes à pourvoir dans ce secteur. D’autant plus à Lyon.” Les prestataires informatiques recrutent, ce n’est rien de le dire. “Mais, le luxe, c’est d’être embauché directement chez le client, dit celui qui a quitté ce milieu. Débauché, dans un grand groupe, avec la rémunération qui suit.” (AS)

Agathe Joly-Veillit, 23 ans, qui a intégré l’entreprise dans laquelle elle avait effectué son alternance après sa deuxième année de master à l’Idrac

“Peu d’écoles de commerce proposent de l’alternance”

“J’ai intégré l’Idrac après avoir obtenu un DUT gestion des entreprises et des administrations à Bourg-en-Bresse. Quand j’étais au lycée, je pensais m’orienter sur un métier dans la comptabilité, mais pendant mon DUT j’ai fait pas mal de compta et j’ai eu envie de faire autre chose. Le format IUT me correspondait bien. Je ne me voyais pas en licence dans de grands amphithéâtres. À l’Idrac, j’ai retrouvé ce fonctionnement en promotion d’une centaine d’étudiants, avec des professeurs qui sont là pour nous encadrer. J’ai choisi cette école car je connaissais des gens qui y étudiaient et qu’elle a une bonne réputation sur Lyon. Après mon DUT, je voulais continuer les études jusqu’à bac+5. Je ne me sentais pas capable d’entrer tout de suite dans la vie active et je cherche aussi des postes à responsabilité. J’ai intégré le programme grande école en admission parallèle en bac+3. C’est une formation polyvalente qui propose une spécialisation en cinquième année. J’ai opté pour le marketing.

“J’ai réalisé ma deuxième année de master en alternance dans une entreprise dans laquelle j’avais déjà effectué un stage. Aujourd’hui, je suis en CDI dans cette société, Visiativ. Je suis cheffe de projet marketing. Au départ, l’alternance ne me tenait pas vraiment, mais après quatre ans à faire des stages réguliers je me suis rendu compte que c’est en entreprise que l’on apprend le plus. L’entreprise a pris mon année de scolarité en charge et j’étais payée en plus. Peu d’écoles de commerce proposent une alternance, alors que cela permet d’entrer dans la vie active rapidement. Les étudiants d’école de commerce, nous sommes éduqués à l’idée que l’on va faire plusieurs métiers dans notre vie.” (PT)

Aïcha Sarr, diplômée en 2019 du master Informatique parcours business intelligence et big data de l’Icom (Lyon 2), aujourd’hui en CDI chez Cap Gemini

“Toutes les entreprises parlent de données, c’est la technologie d’aujourd’hui”

L’encre sur son diplôme encore fraîche, Aïcha était déjà embauchée par une société du CAC 40. Cette Sénégalaise de 24 ans a signé un CDI chez Cap Gemini, première entreprise de services du numérique française (200 000 collaborateurs) au mois d’août, après y avoir effectué son stage de fin d’études. “Ils étaient très contents de ce que j’avais pu accomplir et j’ai signé un CDI sans période d’essai dans la foulée.” Elle a poursuivi sa mission comme consultante big data pour le cloud de BPI France. Les data, cet or noir du XXIe siècle, la jeune femme les passe à l’alambic de l’intelligence artificielle, brassée de machine learning, et les traite pour en tirer le nectar final, celui qu’elle met à disposition du client afin de générer de la plus-value. “Le but est de donner de la valeur aux entreprises à partir de leurs données clients, mieux connaître son client pour mieux le servir”, explique Aïcha. Aguerrie aux acronymes et autres néologismes du milieu, elle a plusieurs années d’expérience derrière elle.

Après un bac S passé au Sénégal, elle est entrée à l’école polytechnique de Thiès, à Dakar, pour y effectuer deux ans de prépa puis trois ans de cycle ingénieur en génie informatique et des télécommunications, en alternance chez Orange Sénégal. C’est là qu’elle est “tombée amoureuse” des big data. Une première année dans le traitement de données, une deuxième dans le génie logiciel et le développement d’applications pour élargir sa palette, puis une dernière en tant que data scientist junior, où elle se sent déjà à l’aise. Le départ pour Lyon et son master BIBD ressemble donc davantage à un approfondissement. “J’ai pu asseoir ma formation théorique en base de données, rentrer plus dans le fondement des choses qu’en alternance.” Le tout avec des projets concrets, en partenariat avec Alstom, par exemple. “Le côté business intelligence apprend par ailleurs à savoir analyser d’un œil extérieur et permet de se mettre à la place des autres métiers, de leur attente, explique la jeune diplômée. Il manque peut-être un peu d’intelligence artificielle, mais c’est un très bon master en termes de big data et de business intelligence.” Une formation bankable, donc, dans un secteur en pleine expansion. “Tout ce qui touche aux big data est très en vogue actuellement, au sein même de la branche informatique, glisse Aïcha. Toutes les entreprises parlent de données, c’est la technologie d’aujourd’hui.” Mais c’est aussi un milieu où il faut constamment se mettre à niveau, prévient-elle. Reste que ses compétences sont extrêmement demandées, partout dans le monde. Ciblée par les chasseurs de têtes sur Linkedin, elle dit recevoir plusieurs propositions d’emploi chaque semaine. Beaucoup d’offres, donc des rémunérations attractives. “Un data-ingénieur débutant négocie son salaire entre 39 000 et 45 000 euros par an”, avec des possibilités d’évolution rapide. La suite, Aïcha l’envisagerait bien la tête dans le cloud et les mains dans l’IA, “un domaine d’avenir”. Avec quand même un petit passage par Lyon, pour récupérer son diplôme, dont l’encre aura séché. (AS)

Édouard Guibaud, 26 ans, a trouvé son premier emploi un mois après la fin de ses cinq années d’études à l’école Vatel de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration

“Le secteur de l’hôtellerie recrute beaucoup”

“Après mon bac ES, j’ai d’abord fait deux premières années de droit à la faculté catholique de Lyon. J’avais choisi cette formation par défaut et parce qu’elle mène à tout. Quand j’étais lycéen, il n’y avait pas un métier qui me faisait vibrer. À la fac, je ne me suis pas senti à ma place : les cours étaient trop théoriques et l’encadrement n’était pas le même qu’au lycée. J’étais jusqu’à présent un élève moyen et je me suis révélé à l’institut Vatel, où l’on est souvent dans des classes d’une trentaine d’étudiants, avec des enseignants qui sont des professionnels. Ma sœur avait suivi cette formation et je m’y suis inscrit. Pendant les trois premières années du cursus, on alterne des cours théoriques comme le marketing et des enseignements plus pratiques dans notre restaurant d’application, en cuisine ou dans le service. J’ai effectué rapidement des stages dans des hôtels quatre ou cinq étoiles. Au bout du premier cycle de trois ans, j’ai souhaité continuer mes études plus que d’entrer dans le monde professionnel sur des métiers opérationnels comme chef de rang ou réceptionniste. J’ai poursuivi sur un cycle qui mène vers des fonctions supports, comme les ressources humaines ou le marketing. Les cours sont plus poussés sur les apprentissages théoriques. Au fil des années, j’ai eu un coup de cœur pour le marketing. Sur ce type de formation, on peut se retrouver en concurrence avec des étudiants d’écoles de commerce ou de communication, mais nous sommes plus spécialisés sur les métiers de l’hôtellerie. C’est l’une des forces de notre école.

“En dernière année de master, j’ai fait un stage de six mois à l’Evian Resort au service marketing, en tant que community manager. À la fin, ils n’ont pas pu me garder, mais ils m’ont rappelé un mois plus tard. Quand je suis entré à l’école, je n’aurais pas imaginé sortir en trouvant un travail directement et dans une entreprise pareille. Je gère les réseaux sociaux, l’e-réputation ou la création de contenus pour un complexe qui a un hôtel cinq étoiles et un autre quatre étoiles ainsi qu’un casino, des thermes, une salle de concert et un golf. Le secteur de l’hôtellerie recrute beaucoup, surtout dans les fonctions opérationnelles. En sortie d’études, je suis aujourd’hui payé 1 800 euros net par mois.” (PT)

Mathilde Genty et Anna Seguis, 24 ans, diplômées de l’école d’infirmiers de la Croix-Rouge

Infirmier, une formation sans frontières

Mathilde et Anna se sont toutes deux retrouvées un peu par défaut sur les bancs de l’école d’infirmiers de la Croix-Rouge à Lyon. Après deux premières années de médecine, elles avaient dû se réorienter. Un concours de circonstances qu’elles ne regrettent pas, trois ans plus tard. Diplômées en juillet dernier, elles travaillent toutes les deux. “Nous savions que nous trouverions assez facilement un emploi dans tous les secteurs. On peut même choisir les branches dans lesquelles on veut aller. En gériatrie ou en psychiatrie, ils recrutent beaucoup”, explique Anna. Pour pouvoir participer à des missions humanitaires – elle s’est rendue au Togo cet automne –, elle-même a opté pour l’intérim : “J’ai une liberté dans le choix des services et des emplois du temps. Je peux voir plein de services différents. Financièrement, c’est aussi un choix rentable. J’arrive à gagner 2 000 euros par mois.”

Mathilde a fait un choix plus classique. Elle est en CDD à l’hôpital Femme-Mère-Enfant, à Bron, au service des urgences gynécologiques et obstétriques. “Durant notre formation, dit-elle, nous avons fait plusieurs stages qui nous permettent d’avoir un aperçu sur l’après. C’est un métier qui demande de prendre sur soi et un investissement personnel important. Il y a des services plus durs que d’autres, psychologiquement. Durant notre formation, nous devons faire des stages dans des unités différentes. On peut se faire une idée.”

Toutes deux avaient été retenues dans plusieurs écoles d’infirmières. Elles ont choisi l’IRFSS Croix-Rouge de Lyon pour l’une de ses spécificités : “L’école propose des stages à l’international et des programmes Erasmus.” Les deux infirmières sont ainsi parties au Cambodge, puis elles ont passé trois mois dans un hôpital public de Grenade. “Sur les connaissances théoriques et les soins, témoignent-elles, c’est le même métier. Mais en Espagne, sur l’organisation, c’est très différent. Les infirmiers étudient pendant quatre ans. Les deux premières années sont consacrées à la théorie puis les deux suivantes à l’application. Je préfère notre modèle français, il est moins frustrant.” (PT)

Nina Heckel, 24 ans, diplômée en 2018 d’un master de dessinateur concepteur, spécialisation cinéma d’animation à l’école Émile-Cohl

“J’aime le côté mobile du statut d’intermittent du spectacle”

Avec deux parents ayant suivi une formation artistique, Nina a été bercée dès son plus jeune âge par le dessin. La maison, véritable atelier de création, était son terrain de jeu. Le crayon scotché à la main, elle a été encouragée par ses proches à s’orienter vers des études d’art. Alors, son bac ES en poche, Nina est entrée à l’école Émile-Cohl, où elle s’est ensuite spécialisée dans le cinéma d’animation. Durant ses cinq années de formation, elle a pu travailler son propre style de dessin, à force d’accumuler de nombreuses techniques. “La formation à Émile-Cohl est très complète. Les premières années, on apprend à observer, à avoir le compas dans l’œil, puis petit à petit on développe notre imaginaire et notre style.” L’école propose des cours traditionnels, comme le modèle vivant, l’anatomie, la perspective, la bande dessinée, le modelage, mais aussi des cours numériques de character design, d’animation, de graphisme et de 3D. “Avec tout ceci, on a des bases dans beaucoup de domaines”, vante Nina, l’animation étant celui qui l’a vraiment marquée. “C’est à Émile-Cohl que j’ai découvert la magie de l’animation, le plaisir simple de voir un dessin prendre vie. Le coup de cœur a été assez immédiat.”

Grâce à ce parcours, elle est aujourd’hui capable de s’exprimer aussi bien sur papier que sur tablette graphique. “Mon style actuel mélange dessin à l’ordinateur et papier découpé. J’adore fabriquer les choses de mes mains, je ne veux pas être bloquée derrière un écran.” L’élément clé de la formation qu’elle a suivie, ce sont les stages, qui permettent de mettre un pied dans le monde de l’entreprise. Lors de son premier stage, au studio parisien d’animation Folivari, elle a pu travailler sur la série télé Ernest et Célestine, réalisée par Julien Cheng. Elle vise plus loin avec le deuxième, à Helium Films (autre studio parisien) : entrée en contact avec Claude Barras, elle l’accompagne sur la réalisation de Sauvages !, le pilote de son prochain long-métrage en stop motion.

Diplôme en poche, en 2018, Nina décide de voyager et de souffler un peu – “Après cinq ans d’études à produire des visuels tous les jours, je me sentais un peu essorée”. Mais elle reprend vite le chemin du dessin, répondant à un appel à projets pour En sortant de l’école. “Il s’agit d’une collection qui sort chaque année, explique-t-elle, rassemblant treize jeunes réalisateurs, pour réaliser treize courts-métrages sur un poète français.” Nina s’envole alors pour Nantes, où durant six mois elle produit un film d’animation inspiré d’Après trois ans, un poème de Paul Verlaine. Le projet prendra fin en février 2020 et sera diffusé sur France 3.

Avec un emploi du temps bien chargé, Nina n’a pas le temps de penser à plus tard, évoquant notamment le travail en free lance, vers lequel de nombreux jeunes artistes se tournent. “Quand on sort de l’école, ce n’est déjà pas facile de comprendre quoi faire. Il y a tant de questions en même temps… Où s’inscrire ? Pôle Emploi ? Comment acquérir nos 507 heures pour être intermittent du spectacle ? Et la Sécu ? Je ne voulais pas me rajouter une couche d’angoisse tout suite. On verra peut-être plus tard pour le free-lance, si un projet le nécessite.” Mais elle n’est pas inquiète pour l’avenir, le cinéma d’animation offrant de nombreuses opportunités un peu partout. “Je n’ai pas vraiment une destination en tête, j’aime le côté mobile du statut d’intermittent du spectacle, partir à l’aventure. Je bougerai en fonction des projets.” (LF)

[Dossier extrait de Lyon Capitale n° 795 – Janvier 2020]