Avec un quatrième album aussi sophistiqué dans sa conception que sauvage dans son exécution, Foals repousse une fois de plus ses limites musicales et les limites musicales du format rock, sans jamais en trouver le bout. L’expérience live dans la Salle 3000 promet d’être saisissante ce vendredi.

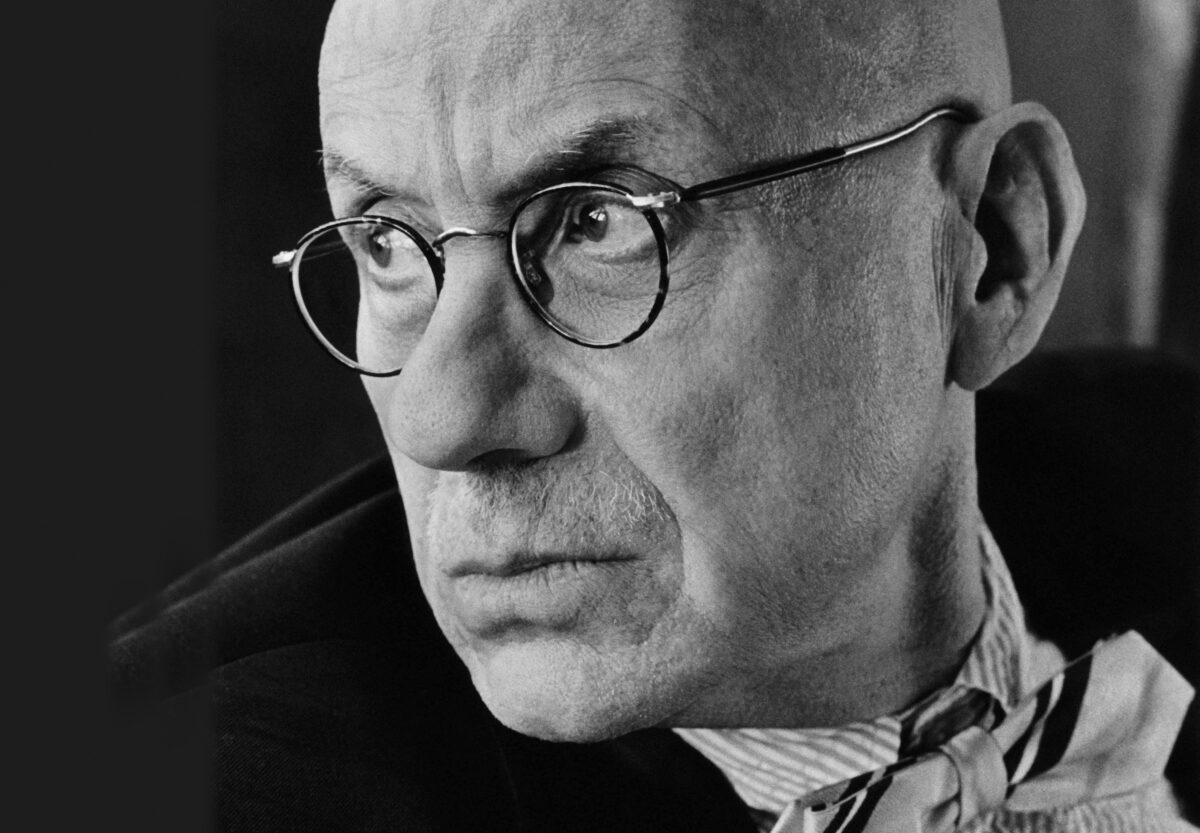

“Quand je vois un homme, je vois un lion.” Chantant cela, Yannis Philippakis, le leader de Foals, serait un peu un anti-Joseph Kessel, auquel le titre Lonely Hunter pourrait être dédié et dont l’héroïne d’un des plus fameux romans voyait l’homme dans le lion. En Philippakis, on voit les deux : un homme, d’une rare et précise intelligence, d’un génie musical sophistiqué et tordu, et un lion, implacable, imprévisible et enclin à la sauvagerie. Un être rugissant comme jamais sur le dernier album du groupe, What Went Down, à la fois accès de rage et impitoyable mécanique de précision.

Rhino dansant

C’est que le quatuor d’Oxford (déjà) a toujours dansé sur ce paradoxe d’être à la fois premier du club d’échecs, une brute en sport et celui qui fait danser les filles. C’est ainsi depuis leur inaugural Antidotes sorti en 2008. Là où le groupe, en dépit de ses inclinations matheuses (entendre pour le math rock, cette musique pour amateur de puzzle et de jeux scientifiques, qui n’aiment le rock que quand il n’est pas amusant) se voulait machine à danser, légère comme le cœur de l’étudiant à la sortie des partiels de janvier, What Went Down fait office de charge de Panzer ou, pour rester sur l’animalerie, de rhinocéros. En troupeau.

Au fond, ce n’est que l’emballage ; le propos de Philippakis, nourri de ses obsessions, ne change pas, mais l’emballage est si épais qu’il vous emballe au passage. Guitares stoogiennes, envolées metal, montées en vrilles vertigineuses jouent avec la gravité et surtout avec l’auditeur comme une poupée de chiffon (“des riffs de la taille d’une cathédrale et faisant le poids des couilles de Dieu”, a écrit l’hebdomadaire musical britannique NME), puis lui rendent sa liberté et sa légèreté sur quelques perles dansantes comme Mountain at my Gates et Birch Tree), pour mieux la lui reprendre ensuite car tout finit toujours ou presque en ébouillantement metal. Et puisque l’on parle de fauves, l’Afrique est bien là, Foals se nourrissant toujours de rythmes panafricains. Se fichant comme d’une guigne que la mode soit un peu passée, en bon fils d’un Grec et d’une Sud-Africaine, l’Anglais Philippakis ne lâchera ni ses mathématiques rock ni son goût pour l’afro-beat.

Hyper-espèce

Mais ce qui impressionne beaucoup avec Foals, c’est que, loin de se perdre, comme le font généralement les groupes de sa catégorie, dans des abîmes conceptuels et destructurants (syndrome Radiohead, autre groupe d’Oxford), le groupe de Yannis Philippakis monte l’intensité d’un voire deux crans (donnant toujours cette impression que le curseur cette fois est dans le rouge, que la manette va casser).

De fait, il y a quelque chose de kubrickien chez Foals, dans ce mariage entre la modernité absolue et la sauvagerie la plus froide. Surtout dans cette manière qu’a le groupe, rappelant ainsi une scène mythique de 2001 – L’Odyssée de l’espace, quand il semble découvrir un genre musical (le disco, le funk, ici le hard rock), de taper dessus comme un singe découvrant l’outil, tant pour lui faire subir les pires outrages que pour contribuer à la marche du progrès. Et Philippakis, ce drôle d’animal guttural, homme, lion, singe, peu importe, de chanter comme s’il le faisait toujours d’un fin fond de l’espace, pour ne pas dire du fin fond de l’espèce. À la fois premier et dernier homme d’une hyper-espèce.

“En audition, ce qui est perdu l’est définitivement"

“En audition, ce qui est perdu l’est définitivement"