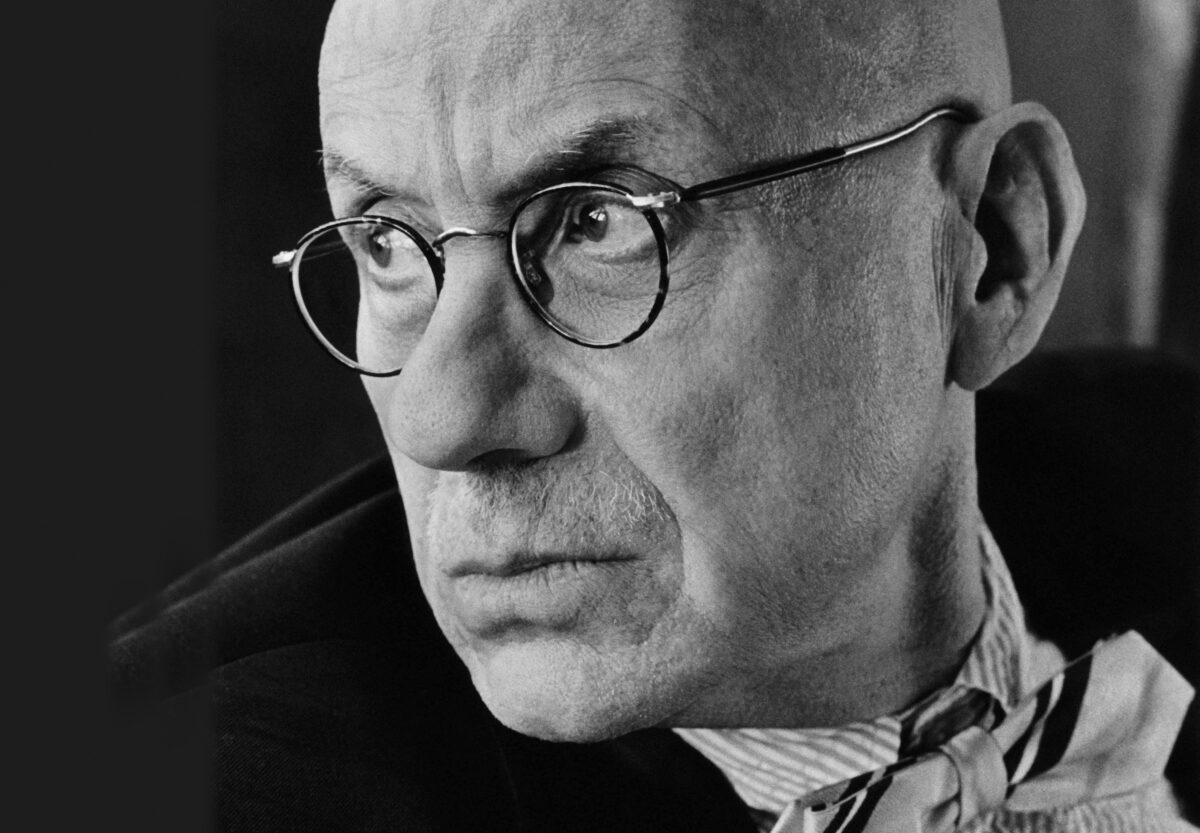

Rencontre avec une grande figure de la décentralisation culturelle et un peintre profond, singulier.

Lyon Capitale : C'est plutôt rare que le musée des Beaux-arts de Lyon consacre une expo-dossier à un artiste vivant ; comment est née cette exposition ?

Max Schoendorff : Dans ce sentiment bizarre de ne pas être prophète en son pays - ce qui est la loi du genre - j'ai cette petite compensation d'être au musée ! Depuis longtemps déjà : le musée des Beaux-arts de Lyon avait "Aveugle étoile morte" (1970), achetée du temps de madame Rochet. Cette dame n'aimait pourtant pas la peinture en général et encore moins celle de sa génération. Il y avait donc très peu de chance alors d'être vivant au musée ! Avec le don de la collection Dubois, une seconde toile est entrée au musée, "vers le nom", puis Gilbert Monin a fait don au musée d'un grand format, "Foolish Wives". A la perspective d'une petite exposition de mes œuvres, d'autres collectionneurs ont décidé de faire un geste, notamment Jean-Paul Jungo, un des plus grands collectionneurs d'art contemporain en Suisse romande, qui possède quarante ou cinquante œuvres de moi. Désormais, le musée des Beaux-arts de Lyon a une dizaine de mes œuvres, présentées dans cette exposition, et qui forment un ensemble assez cohérent.

Tirez-vous une fierté d'être exposé au musée ?

Je suis heureux que les œuvres soient portées à la connaissance du public et ne soient pas uniquement la propriété plus ou moins marchande de collectionneurs privés, même s'ils ont un rôle essentiel.

Comme vieux militant de la décentralisation, je suis plutôt content que le musée de Lyon, qui a longtemps eu la réputation d'être poussiéreux et mortifère, même s'il est plein d'œuvres admirables, s'ouvre à la création contemporaine vivante !

Le musée présente dix œuvres, mais êtes-vous un artiste "productif "?

Ma première exposition date de 1954, j'ai donc une œuvre sur la durée : plus d'un demi-siècle ! Mais, même les années les plus bavardes, je n'ai jamais peint plus de dix tableaux. Ce qui doit faire 500 à 600 tableaux. On est bien loin de Picasso ! Et en même temps, j'ai toujours rêvé de Vermeer dont on ne connaît que 32 toiles. J'ai toujours eu une tendance plus mallarméenne qu'hugolienne. C'est pour cela que j'ai toujours essayé que mon œuvre soit la moins dispersée possible, pour laisser les choses dialoguer entre elles. Mais en même temps, je ne voulais pas devenir un peintre spécifiquement lyonnais ; on a donc essayé de ne pas tout placer dans des collections lyonnaises...

En quoi est-ce un piège de n'être que dans des collections lyonnaises ?

A Lyon, il y a beaucoup de gens qui ont acquis des œuvres à des fins d'ameublement de leur intérieur, pour mettre au-dessus de leur buffet ou dans la salle à manger. Ce n'est pas le cas de tous, Paul Dini par exemple a bâti une collection raisonnée.

Une année, quand le commissaire français de la Biennale de Venise a voulu deux ou trois œuvres de moi, les collectionneurs lyonnais qui les avaient n'ont pas voulu les prêter. Ils n'ont pas compris l'intérêt d'être montré à Venise, ni pour moi, ni pour eux, car ça valorisait quand même leur collection. C'était un comportement purement égoïste ; ils avaient sans doute peur que décrocher le tableau quelques mois laisse une trace sur leur mur !

Ça a été un piège pour les peintres lyonnais, y compris pour ceux du 19e, même Ravier ou Carrand. Ils n'ont pas été montrés par la bourgeoisie lyonnaise. Il y a toujours eu un snobisme de l'anti-snobisme de la bourgeoisie lyonnaise à ne pas mettre en valeur ce qu'elle possédait. C'est pour ça que beaucoup de peintres ont été étouffés à Lyon, ou sont partis en courant ! Aujourd'hui, petit à petit, la mondialisation gagne ; les spécificités locales ont tendance à diminuer, mais il reste encore des traces de ça.

Pourquoi êtes-vous toujours restés à Lyon ?

L'atelier dans lequel je vis est exceptionnel ! Je ne peux pas imaginer trouver un équivalent à Paris. C'est donc un piège délicieux. Une deuxième raison tient à la longue collaboration que j'ai eu avec Planchon et Chardère. On a été un peu les inventeurs de la décentralisation culturelle. J'ai cru à cela, et notamment quand j'ai fondé la Mapra et l'Urdla, centre international de l'estampe. Il y avait aussi un aspect militant, ou politique, dans le fait de rester. Il y a aussi une part d'humour ou de scepticisme. On est entrés dans quelque chose qui ressemble plus au show-biz, à l'exaltation de la réussite marchande de l'art, qu'à l'exercice de l'art. Rester à Lyon, c'est prendre de la distance par rapport à ce pugilat-là.

Depuis quand vivez-vous de votre art ?

J'ai décidé de vivre de ma peinture en 1956. C'est une sorte de devoir que je me faisais par rapport à la peinture elle-même. Si je me consacrais à une activité aussi fragile et incertaine, la moindre des choses était de ne pas m'entourer de garde-fous. J'ai trop vu de gens faire ça en peintres du dimanche. Pour moi, ce n'est pas possible. Toute ma vie, j'ai vécu de la vente de mes tableaux.

J'ai d'ailleurs vu beaucoup de "points rouges" (signe que les œuvres sont déjà vendues) sur les cartels des aquarelles que vous exposez actuellement à la galerie Mathieu : se vendent-elles bien ?

Ça marche pas mal ! Il faut dire que cela fait des années que les gens n'ont pas pu acquérir d'œuvres de moi. J'ai peu exposé à Lyon ces derniers temps et je ne suis pas un très bon commerçant. L'exposition à la Galerie Mathieu est un contre-point par rapport au musée qui expose des œuvres anciennes. Là, sur 29 aquarelles présentées, 26 ont été faites ces six derniers mois. Ce sont des choses très fraîches, proches dans le temps. Je n'avais pas de toiles en nombre suffisant pour exposer, j'ai donc choisi de peindre l'exposition de A à Z.

Avez-vous une idée a priori, un projet précis, avant de réaliser une œuvre ?

Il m'est impossible d'avoir une vision d'ensemble a priori ; je ne fais pas de dessins préparatoires. C'est comme se retrouver à nager en mer, comme cela m'est arrivé par exemple entre deux îles grecques. On se lance dans une immense surface et on avance. A un moment, on ne peut plus reculer. Pour ce tableau-ci (Foolish Wives, 1982-1983, mine de plomb sur aluminium de 2 X 3 mètres), je faisais chaque jour 5 cm2 ; c'était une espèce de fuite en avant.

Cette lithographie-là (La Tentation de Lilith, 1984, 2,15 X 3,27 mètres) a été faite sur neuf pierres pesant 200 kg chacune, et qui en plus n'avaient pas la même couleur. Il me fallait imaginer les raccords... Pour moi, tant qu'on n'a pas fini, on n'a rien vu.

C'est une activité très physique et très mentale car si vous n'avez pas beaucoup de concentration, vous vous plantez littéralement. C'est comme pour un musicien ou un compositeur. Il faut entendre mentalement l'œuvre avant qu'elle n'advienne. La vue n'est pas forcément le sens le plus mobilisé.

Vous êtes bien animé par un "objectif", quel est-il ?

Même si on n'a pas une idée préconçue, on a d'abord un but : fuir la page blanche. Que cette surface qui est une non-œuvre commence à s'exprimer. Je n'ai pas le sentiment d'être l'auteur mais l'accoucheur. On se nourrit, on prend des précautions pour que ça arrive, mais on n'est pas maître de ce qui arrive. Je suis le premier spectateur, et pas le meilleur d'ailleurs ! Je n'ai pas le sentiment que c'est autobiographique, je suis plutôt l'intercesseur, le médium. Je suppose que c'est ça être parent : l'enfant a très vite sa propre personnalité qui nous échappe.

Mon but, en peignant, c'est d'être le premier surpris. Le premier informé de ce que cette toile pouvait avoir à me montrer. Si je cherche à en être le maître avant qu'elle n'existe, je risque de m'en désintéresser.

Alors que vos contemporains banissaient le figuratif, beaucoup de motifs, d'ordre organique, corporel ou végétal, peuvent être perçus dans vos œuvres.

Comment avez-vous vécu ce diktat de l'abstraction ?

J'essaie de ne pas exercer de censure sur moi-même. Si une forme nommable apparaît, je ne vais pas l'enlever pour éviter la figuration. Je laisse venir les choses comme elles viennent, même s'il s'agit de quelque chose d'identifiable, souvent de l'ordre de l'organique ou du corps.

Aveugle étoile morte, Les convives, Haut le corps, Basses œuvres, Ouroboros... Comment et quand choisissez-vous les titres de vos œuvres ?

C'est une manière de donner des prénoms aux œuvres, de les repérer autrement que par des numéros. Ils viennent toujours a postériori. C'est une manière de trouver une résonnance, une rime, un écho à ce qu'elles sont mais pas une illustration. Ils peuvent induire une coloration du regard, un réflexe conditionné d'évocation, ils constituent une sorte d'œuvre aussi.

Vous êtiez tête de liste de la gauche plurielle (liste emmenée par Gérard Collomb) dans le 2e arrondissement en 1995. Etes-vous surpris par l'ampleur de la victoire de Collomb aux dernières élections ?

Pas vraiment. Perben a été un très mauvais coup et Collomb était dans une position de force. Il est le contraire d'un idéologue de gauche, c'est un opportuniste qui peut tenir aussi longtemps qu'Edouard Herriot ! Il a fait des choses pas mal et en face, il n'y avait pas de contre-propositions productives. Collomb était positionné comme étant de gauche et pas de gauche, et Perben comme étant de droite. Le moindre effort, c'était de voter Collomb. Mais la campagne n'a pas été intéressante, comme au plan national, il n'y a pas de vraie remise en cause des fonctionnements de la société.

Ex-traits de Max Schoendorff, jusqu'au 9 juin au musée des Beaux-arts de Lyon / 2e étage. 20 place des Terreaux, Lyon 1er.

04 72 10 17 40. www.mba-lyon.fr

Rencontre avec Francis Marmande et Max Schoendorff, le 3 avril à 18h30 au musée.

Exquisses de Max Schoendorff, jusqu'au 17 mai à la Galerie Mathieu, 48 rue Burdeau, Lyon 1er. 04 78 39 72 19. www.adele-lyon.com