CRITIQUE – Quand un auteur cultissime au CV long comme le bras revient au cinéma après plus de vingt ans d’absence, c’est pour nous donner une bonne leçon de liberté.

Homme à tout faire

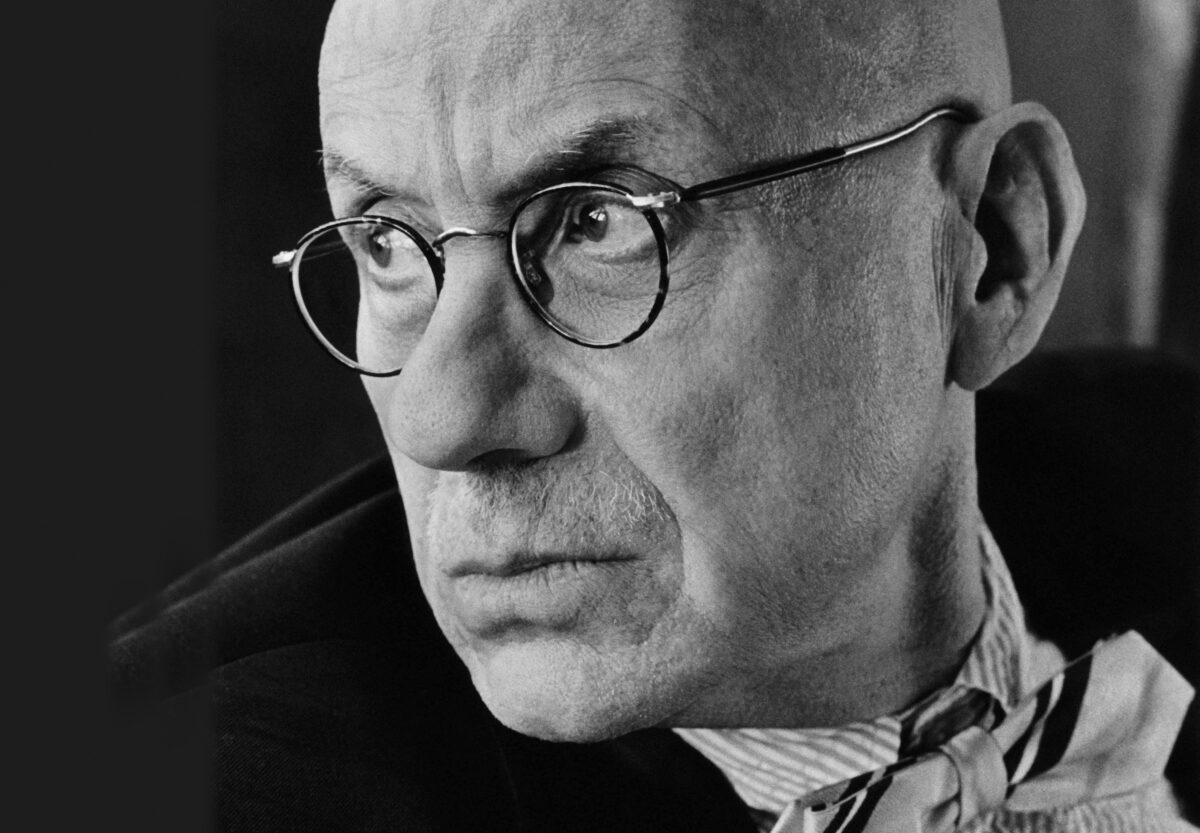

Scénariste de bande dessinée, romancier, metteur en scène, poète, réalisateur, l’octogénaire et néanmoins fringant Alejandro Jodorowsky jouit d’une notoriété considérable depuis de nombreuses années, comptant parmi ses inconditionnels des auteurs tels que David Lynch (qui prit la suite de l’adaptation de Dune après Jodorowsky, planté à l’époque par les producteurs) ou encore Nicolas Winding Refn (Only God Forgives estclairement dédié à Alejandro Jodorowsky). Et pour cause, ses films, qui se comptent sur les doigts de la main, affichent une telle singularité, une telle liberté dans le fond et la forme – on y croise autant la spiritualité que la violence, le sexe, la mort ou encore la question sociale – qu’ils en deviennent presque aussitôt cultes, d’El Topo (1970) à La Montagne sacrée (1973) en passant par Santa Sangre (1989), et tiennent une place à part dans l’histoire du cinéma.

Figures felliniennes

La Danza de la realidad ne déroge pas à la règle et fait figure d’ovni parmi les propositions de ces dernières années (peut-être depuis Holy Motors de Leos Carax). Sans doute son plus autobiographique, le film de l’auteur chilien prend les atours d’une psychanalyse familiale, où les rôles entre père et fils se brouillent (Jaime, le père d’Alejandro, est interprété par son propre fils Brontis). Au cœur de la Danza : la question du passage à l’âge adulte. Tel un spectre, Jodorowsky multiplie les apparitions au côté de son double enfant (Jeremias Herskovits) et devient le narrateur mystérieux d’une vision fantasmée de son enfance à Tocopilla (Chili), sa ville natale.

Dans une forme parfois elliptique, parfois intemporelle (des éléments du décor apparaissent anachroniques), mais finalement fluide, le film est une véritable valse dans la mémoire de son auteur, une évolution poétique et tragique dans l’espace et le temps, où l’on croise des freaks, des travestis, des communistes (parfois les deux), des sorcières, des pestiférés, des femmes aux formes généreuses (le décolleté de Sara, la mère d’Alejandro, est particulièrement exploité), autant de figures hommages au cinéma de Fellini. On pense évidemment à Roma, basé sur l’enfance du cinéaste italien, et à Amarcord pour sa voluptueuse buraliste. Comme chez Fellini, la galerie de personnages excentriques et les scènes décalées ne font jamais oublier l’ancrage réaliste du film, autour des questions de pauvreté, de dictature et d’antisémitisme.

Une fois les souvenirs mis en images, donc exorcisés, et après la réconciliation Jaime-Alejandrito, on peut affronter le pire, rejoindre le royaume des morts. Le film n’a eu de cesse de le répéter et de le montrer jusque-là : “Tu meurs et tu pourris. Dieu n’existe pas”, traduisant ainsi le goût du réalisateur pour le macabre. Dans une ultime séquence un brin littérale mais assez touchante, Jodorowsky, au crépuscule de sa vie, exprime son apaisement face à elle : avec son double enfant, ils s’éloignent à bord d’un bateau conduit par un homme squelette qui disparaît peu à peu dans le vent et la brume.

Si certains élans scatologiques (le miracle au pipi) et symboles érotiques un peu lourds laissent perplexe, si les écarts narratifs (le trop long épisode du père) font parfois perdre le fil, La Danza de la realidad affiche une telle liberté de ton qu’on lui pardonne ses excès et ses incohérences pour s’abandonner à un ballet cinématographique hors norme.

---

La Danza de la realidad, d’Alejandro Jodorowsky, 2013, 2h10, couleur. Avec Brontis Jodorowsky, Pamela Flores, Jeremias Herskovits, Alejandro Jodorowsky. Sortie en salles ce mercredi 4 septembre.

À Lyon : au cinéma Comœdia, 13 avenue Berthelot, Lyon 7e.