Portrait d'un artiste aux innombrables talents, d'une simplicité étonnante.

S'il est besoin le rappeler, Raymond Depardon est passé pendant toute sa vie d'un métier à un autre avec une facilité déconcertante : photographe, journaliste, écrivain, documentariste. Né à Villefranche-sur-Saône dans une famille de fermiers, il quitte la campagne à l'âge de seize ans pour rejoindre Paris et faire ses débuts de photoreporter. S'ensuit alors une carrière fulgurante : co-fondation de l'agence Gamma, photographies des Jeux Olympiques, documentaire inédit sur la justice française (10ème chambre, instants d'audience)... Il sort aujourd'hui le dernier volet d'une trilogie consacrée au monde paysan, déjà composée de Profils paysans : l'approche, sorti en 2001, et Le quotidien, sorti en 2005. Parallèlement, il expose à la bibliothèque de la Part-Dieu une série de clichés, pris après avoir parcouru douze grandes villes du monde (Addis-Abeba, Tokyo, Moscou, Le Caire, Shanghai...). Prises sur le vif, au gré des déambulations urbaines, ces photos constituent le "premier regard" de Depardon sur ces métropoles.

Lyon Capitale : Vous venez d'achever votre triptyque sur les paysans. Que retenez-vous de l'ensemble de ce travail ?

Raymond Depardon: Ce sont des gens dont on parle finalement peu. Je suis content de les avoir immortalisés parce que, même s'ils sont difficiles devant la caméra ou taiseux, ils sont quelque part mon autoportrait. Ils sont condamnés parce qu'ils vont disparaître. C'est important de les avoir filmés parce que ces racines-là nous concernent et quelque part, leur façon de vivre devient moderne: ils ne gâchent rien, ne dépensent pas grand-chose, n'ont pas de poubelles ou très peu. Dans le film, le paysage de la moyenne montagne est intéressant parce qu'il n'y a pas d'issue dans ce milieu. Après les remontées mécaniques ou les usines fabriquant des cuisines, il n'y a pas de second métier possible. On a abandonné ce territoire. Or il est important que la planète ne soit pas occupée seulement par la société marchande, et ce n'est pas révolutionnaire de dire ça.

Êtes-vous imprégné de la campagne ?

Non, je suis un urbain. Dans le film, on voit bien qu'il n'y a que moi qui me préoccupe des histoires de pluie et de beau temps. Les paysans ne le sont pas. Il n'y a que moi qui dis qu'il pleut. Eux ne gâchent même pas leur énergie à le dire. Cela ne sert à rien : ils le voient, ils le vivent.

Quelles contraintes vous êtes-vous imposées pour votre travail sur les villes ?

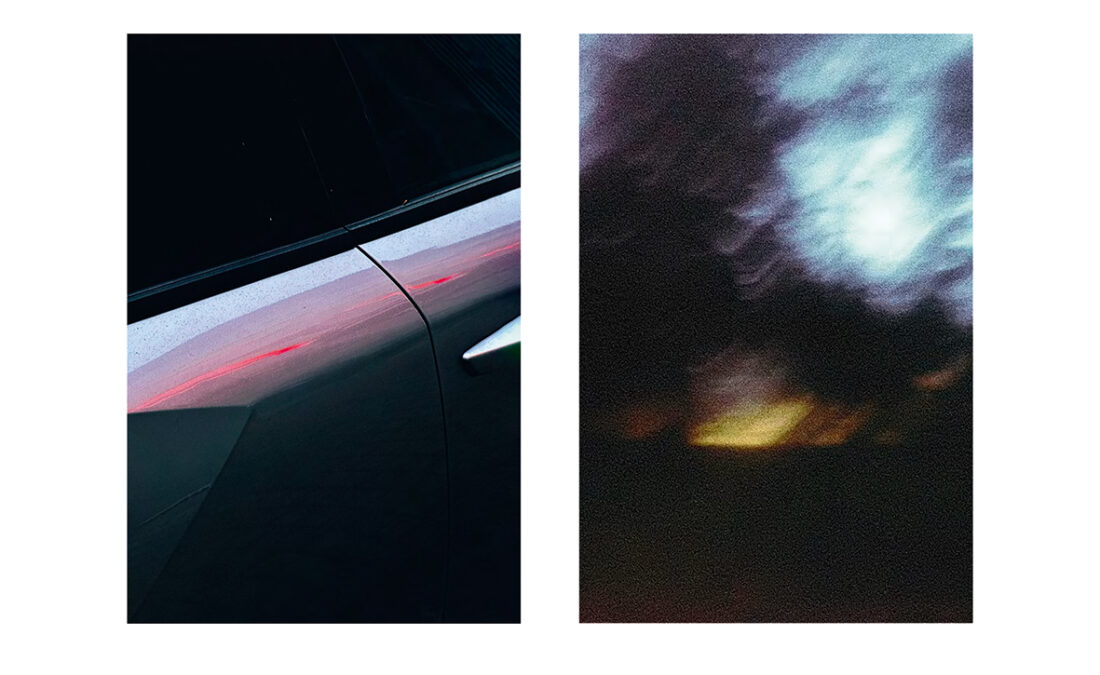

Je me suis imposé de passer trois jours dans chaque ville. Cette sensation du premier regard, je la conserve sur trois jours, après, je ne vois plus. Quand j'arrive dans une ville, tout me surprend, tout m'amuse, tout m'intéresse. J'ai fait deux villes par deux villes. Le but n'était pas de faire les plus grandes villes du monde, et il fallait aussi que j'ai un peu de désir et d'amour pour ces endroits. Ces villes prennent la place des pays. Car aujourd'hui, on ne va plus dans un pays, mais dans une capitale. Les tours opérateurs proposent d'aller à Buenos Aires, pas en Argentine. J'avais pris aussi cette démarche d'être vraiment au degré zéro de la dramaturgie, ce qui est le contraire du reporter journaliste qui doit ramener un scoop. Là, tout est intéressant : un trottoir, un passage clouté, un hall d'hôtel, la vue de ma chambre. Quand j'étais photographe de presse, ces photos étaient presque interdites. En plein milieu de la planche contact, si je photographiais mon lit ou ma chambre, on me disait que je me prenais pour un artiste ! (Rires) Si je venais pour le pape ou la reine d'Angleterre, il n'était pas question de photographier la ville ! C'est en ça que je pense que la ville est moderne à présent : c'est un lieu, un sujet, un territoire.

La Vie moderne, de Raymond Depardon, en salle depuis le 29 octobre. Villes, exposition à la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e. Jusqu'au 17 janvier 2009.