Transformation majeure et inédite à Lyon : dès le 1er juin 2025, l'accessibilité au centre ville/Presqu'Ile sera fortement restreinte avec la mise an place d'une "zone à trafic limité".

Projet phare de la majorité écologiste à la tête de la Métropole et de la Ville de Lyon, l’“Apaisement de la Presqu’île”, qui prévoit une piétonnisation d’une grande partie du cœur de Lyon, interroge, au-delà de faire consensus, la question de son attractivité, sur fond de risque d’évoluer en Vieux-Lyon bis.

En un sens, il s’agit bien d’une fermeture du centre-ville, seuls certains usagers, les “ayants droit”, pouvant y accéder. “On est en train, quelque part, de faire du centre de Lyon une zone réservée”, jauge Yves Crozet, économiste des transports à Sciences Po Lyon. D’un autre côté, soutient Sébastien Bourdin, professeur de géographie économique à l’EM Normandie Business School, “c’est clairement le sens de l’histoire”.

Le grand projet “Apaisement de la Presqu’île”, premier axe de l’opération globale “Presqu’île à vivre”, qui prévoit en parallèle le réaménagement de la rive droite du Rhône, est en passe de voir le jour. Si les écologistes réfutent le terme de piétonnisation, de peur de se mettre à dos une partie des Lyonnais, ce qui est pourtant aujourd’hui le cas, les contours du projet parlent d’eux-mêmes. D’ici 2025, neuf kilomètres de rues seront réservés aux piétons, soit la plupart des voies de l’hypercentre. Seuls quelques axes traversants resteront accessibles aux voitures comme la rue de la Barre, les voies sur berges Saône et Rhône ou les trémies de Perrache. L’outil de régulation des circulations motorisées prendra la forme d’une zone à trafic limité (ZTL), délimitée par des bornes, et dont l’accès sera contrôlé par vidéosurveillance. Le périmètre de près de 55 hectares s’étendra du bas des pentes de la Croix-Rousse – à la limite de la rue des Capucins – au nord de la place Bellecour.

Patte blanche

Dès le 1er juin 2025, il faudra donc montrer patte blanche pour pouvoir entrer dans le centre en voiture, en utilitaire, à moto ou en scooter. Seulement trois catégories d’usagers, ceux qui auront un accès permanent, occasionnel ou logistique, seront tolérés sur deux plages horaires (la Métropole pécise qu'il y aura vingt Il y a 20 catégories d’usagers au total, répartis en 3 types : permanent, occasionnel, logistique).

Le matin, l’apaisement sera “minimal”, les bornes escamotables abaissées pour “faciliter les livraisons et les accès logistiques à l’intérieur du périmètre”, précise la Métropole. Pendant ce temps, les riverains, commerçants, artisans, taxis, professions médicales, services d’urgences ou les visiteurs résidents qui se rendent en Presqu’île pour un rendez-vous médical ou le retrait d’une marchandise en magasin pourront circuler librement. L’après-midi, l’apaisement sera “maximal”, les bornes relevées, seuls les usagers bénéficiant d’un badge et d’une plaque d’immatriculation pré-enregistrée seront autorisés.

Quant aux livreurs, ils n'auront pas accès au centre ville l'après-midi, sauf les livraison spécifiques type pharmacie.

Les services de secours, eux, devront auront accès à la Presqu'Ile librement par les voies bus, avec un appel à la borne. Ce qui laisse perplexe. Les visiteurs occasionnels devront présenter un justificatif pour motif exceptionnel. Et les clients d'hôtels accéderont via un digicode.

Transit, mécanique des fluides

“Les Lyonnais pourront bénéficier d’une amélioration réelle du confort d’usage (...). Ce projet d’apaisement nous permettra de rééquilibrer et mieux partager les espaces publics”, assure Grégory Doucet, le maire de Lyon, la Ville intervenant sur certains aspects (végétalisation des strates basses notamment), la Métropole ayant la maîtrise d'ouvrage. 42 000 m2 d’espaces publics seront ainsi requalifiés (élargissement de trottoirs, végétalisation) pour assurer plus d’espace aux piétons et couper court à cette “ambiance urbaine dégradée, saturée par la présence de l’automobile”, sermonne la Métropole. Le Grand Lyon avance le chiffre de 425 000 déplacements quotidiens générés vers et depuis la Presqu’île, dont 20 % en voiture (soit 85 000), quand les flux internes avoisinent 120 000, avec 3 % de part automobile (soit 3 600)*. Selon les prévisions des écologistes, la ZTL devrait permettre de réduire de 20 % le trafic automobile dans cette partie de la ville, avec l’objectif de supprimer totalement le trafic de transit.

Mais comme en physique, la Presqu’île 2.0 sera confrontée à la mécanique des fluides. “Un petit changement ici peut avoir un impact énorme sur le fonctionnement global, expliquait en septembre 2020 Jean-Yves Toussaint, directeur du LabEx IMU, dispositif pluridisciplinaire centré sur la ville. Ainsi, lorsque vous réduisez une chaussée pour à la fois faire circuler un tramway et limiter les flux d’automobiles, le sous-système de mobilité automobile va tendre à se réorganiser, et les automobilistes mobiliseront de nouvelles voies de circulation, occasionnant de nouvelles gênes (bruit, pollution, bouchon, etc.) dans d’autres quartiers, qui entraîneront de nouvelles actions correctives de limitations de la circulation, etc.” Les écologistes parient sur une évaporation du trafic. Bruno Bernard, le président de la Métropole, mise sur le report de 20 à 30 % des automobilistes. Rien n’est moins sûr au demeurant.

La grande question est de savoir où ? Sur les berges du Rhône, le réaménagement de la rive droite prévoit, sur le quai Jules-Courmont, de ramener la circulation automobile de dix à trois voies, dont deux dans le sens nord-sud. Les voiries gagnées seront redistribuées entre une Voie lyonnaise (voie cyclable large bidirectionnelle) et de larges promenades pour les piétons. Sauf qu’aujourd’hui, près de 80 000 véhicules circulent chaque jour sur cet axe structurant et qu’aucune étude d’impact, dans le but de chiffrer en amont la future capacité de la rive droite de demain, n’a été menée. “On compte en général 10 000 véhicules par voie”, jauge Valentin Lungenstrass, adjoint à la Ville de Lyon chargé des mobilités. La nouvelle configuration des quais permettrait donc à seulement 30 000 ou 40 000 voitures d’emprunter l’axe à l’avenir (à certains endroits, il restera quatre voies). Le flux de véhicules devrait donc diminuer de 50 % à 60 %. “Sur l’axe nord-sud de la Presqu’île, le trafic a diminué de 20 %”, balaie Bruno Bernard.

Effet papillon, coup de poker

Pour traverser la Presqu’île, expliquent les deux collectivités, les véhicules motorisés devront donc passer au sud par le tunnel de la Croix-Rousse et la place Bellecour et, au nord, par les trémies de Perrache, véritable nœud routier. Sauf que 10 000 voitures entrent et sortent déjà place Bellecour tous les jours, par la rue de la Barre, à l’est, et la rue du Colonel-Chambonnet, à l’ouest**, et la circulation dans le tunnel, à l’heure actuelle, dépasse les 50 000 véhicules par jour (2 250 en heure de pointe matinale). Ajouté au fait que la Métropole de Lyon souhaite négocier avec la préfecture pour supprimer deux voies (une dans chaque sens). Les écologistes justifient leur intention par une absorption du trafic automobile par la future ligne Centre-Ouest (tramway ou bus à haut niveau de service qui remplacera le C6). Un pari sur l’avenir. “La circulation dans le tunnel de la Croix-Rousse a baissé de 17,5 % depuis 2019”, chasse Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des déplacements à la Métropole de Lyon. Pour ce qui est des trémies de Perrache, elles saturent quasiment aujourd’hui, avec 4 500 véhicules en heure de pointe matinale tous les jours. “Si les missions de routes à grande circulation venaient à être impactées, la Métropole devra faire évoluer son projet et proposer des mesures alternatives suffisantes”, a fait savoir la préfecture, dans un courrier envoyé en juillet à l’Association pour le développement de la Presqu’île. Cette dernière fait partie d’un collectif de commerçants, citoyens et comités d’intérêts locaux qui ont déposé, au printemps 2023, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, le projet de “Presqu’île à vivre” ayant été mené sans étude d’impact permettant, notamment, d’identifier les effets sur la circulation automobile. Le jugement est toujours attendu.

À ces points noirs s’ajoute le déport du hub de bus Hôtel de Ville/Terreaux à Cordeliers pour permettre la piétonnisation de la rue de la République. Les Cordeliers deviendront l’un des principaux pôles bus de la Presqu’île. La circulation sur cet axe République nord soulève déjà de nombreuses critiques, puisque les 1 300 bus déboucheront de la rue Grenette sur les quais de Saône, au niveau du quai Saint-Antoine aujourd’hui saturé. La rue Grenette, transversale structurante qui relie la Presqu’île d’est en ouest au reste de la ville, désormais fermée à la circulation, sera effectivement réservée, à l’été 2025, aux bus et vélos via une voie mixte à double sens. Où vont alors passer les 10 000 automobilistes quotidiens (1 100 en moyenne à l’heure de pointe matinale) ? “Notre but est que demain ils passent par les trémies de Perrache, par le tunnel de la Croix-Rousse ou par Bellecour avec l’objectif de supprimer de la Presqu’île ce trafic essentiellement de transit”, tranche Bruno Bernard.

La Métropole précise que "depuis la fermeture de la rue Grenette, les études de trafic ont montré que le report fonctionnait sur les axes prévus, sans entrainer de congestion supplémentaire."

Résistance

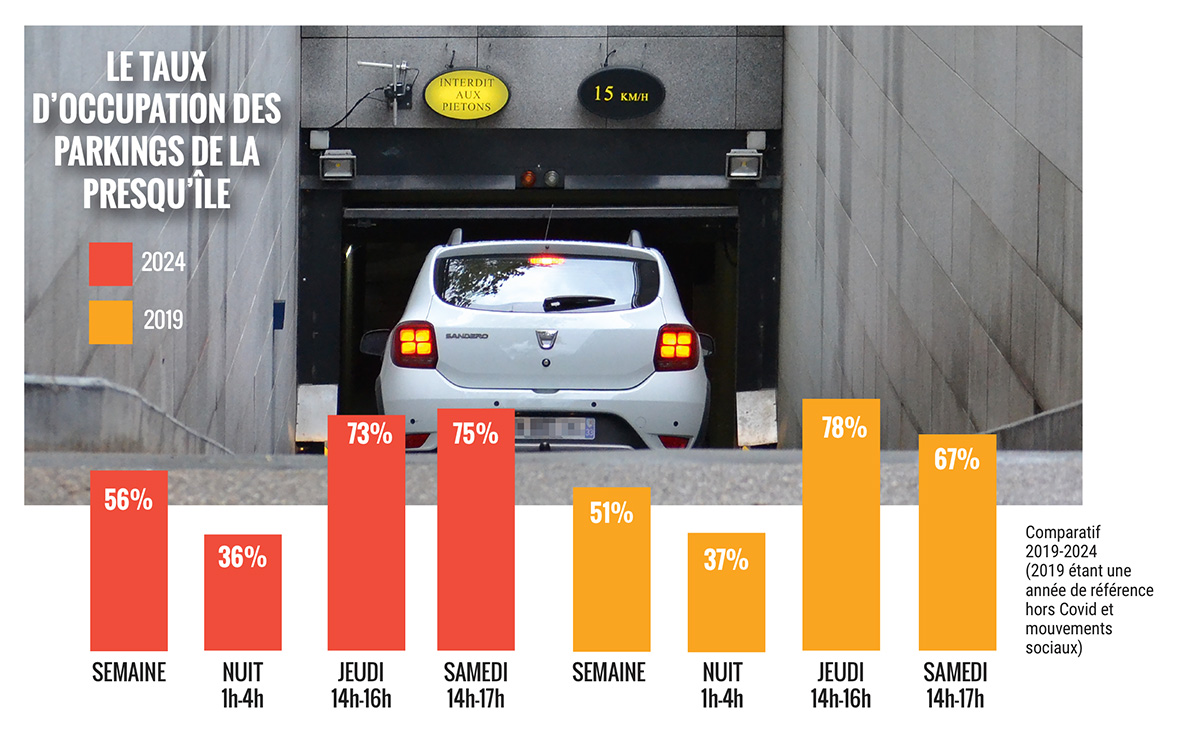

Cette réorganisation de la desserte motorisée et ce nouveau plan de circulation de la Presqu’île ont du mal à passer. Commerçants en première ligne. Rarement un projet urbain n’avait déclenché une telle levée de boucliers. Un mouvement, composé de plus de 11 000 habitants, commerçants indépendants, professionnels, entreprises et associations réunis sous la bannière Les Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, milite depuis plusieurs mois “contre la fermeture progressive de Lyon”. En début d’été 2024, le collectif a organisé une première action coup de poing de sensibilisation au grand public en baissant les rideaux symboliquement et en hissant pavillon rue Grenette. “-70 %, ce n’est pas le montant des soldes, c’est celui de la baisse de fréquentation des commerces indépendants depuis le plan de fermeture de Lyon.” L’association My Presqu’île, regroupant plus de 650 adhérents des pentes de la Croix-Rousse à Perrache, vient de publier un état des lieux chiffré de l’activité commerciale des commerces du quartier. Entre les premiers semestres 2023 et 2024, 65 % des commerçants (pour leur immense majorité indépendants) évoquent une baisse de leur chiffre d’affaires, dépassant les 20 % pour un tiers d’entre eux. “Cela signifie, ni plus ni moins, que lorsqu’on n’a plus de trésorerie, on peut basculer en redressement avec, derrière, un risque tendu de faillite”, alerte Johanna Benedetti, présidente de My Presqu’île. Selon l’étude, les secteurs qui se maintiennent sont la santé, le bien-être et les établissements de loisir ou culturels, contrairement aux boutiques d’équipement de la personne et de la maison. Si l’inflation ainsi que les mouvements sociaux ont joué en défaveur du commerce, la moins bonne accessibilité à la Presqu’île, le prix du stationnement et la réduction des places sont un frein à leur activité. “On n’est pas des bagnolards ni des ultra capitalistes, se défend Mathieu Bruel, commerçant rue Émile-Zola, en travaux depuis plus d’un an, future “zone de rencontre”, dont la circulation passe du nord au sud. On met une heure pour entrer ou sortir de Lyon. Les gens ne viennent plus et ceux qui habitent en périphérie ont compris qu’ils ne pourront plus venir. L’enjeu reste l’accessibilité. Construisons plus de parkings.” Les neuf parkings LPA autour de la ZTL proposent aujourd’hui 4 990 places de stationnement. Leur taux d’occupation est de 56 % en semaine et 75 % le samedi en moyenne en 2024 (voir p. 29). Quant aux parcs relais les plus proches (Vaise, Gorge-de-Loup, Cuire, Laurent-Bonnevay, Mermoz-Pinel, Parilly, Vaulx-en-Velin-la-Soie), les 3 872 places sont occupées à 97 % en moyenne. Ce que ne réfute pas la Métropole : “Selon des projections à horizon 2030, plusieurs parcs relais seront saturés – certains le sont déjà –, et le nombre de véhicules en débord passerait à 2 400 véhicules contre 600 aujourd’hui.”

Économie des incitations

Soledad Lo Greco, qui tient la boutique Au gant grenoblois, rue Constantine, l’une des plus anciennes de Lyon, en est certaine : “La piétonnisation, c’est la fin des petits commerces indépendants”, évoquant des clients qui refusent désormais de venir en ville, “faute de pouvoir y accéder”. Une crainte qu’élimine Sébastien Bourdin, professeur de géographie économique à l’EM Normandie Business School : “Strasbourg, en piétonnisant son hypercentre et en favorisant les modes doux, a permis de maintenir une activité commerciale. Des études à Londres ont montré que les marcheurs dépensaient en moyenne 100 euros de plus par mois dans les commerces que les automobilistes. À Bruxelles, ça a été compliqué les deux premières années et aujourd’hui, les commerçants sont hyper contents.” Pas sûr que les petits commerçants lyonnais tiennent ce temps. “Je ne crois pas qu’on aura un centre-ville mort, même s’il est difficile d’avoir une idée sur ce qui va se passer à moyen et long terme, car on a peu de recul en France. Et les villes françaises ne sont pas les mêmes que les villes italiennes ou danoises, tempère Lionel Soulhac, responsable scientifique du LabEX IMU, le laboratoire d’excellence lyonnais Intelligence des mondes urbains. Mais quelque part, cette phase d’engorgement est un mal nécessaire pour faire changer les pratiques. C’est ce qui va pousser les gens à faire la bascule vers un autre mode de transport. Des équilibres différents vont se trouver.”

Sébastien Bourdin met néanmoins un bémol à toute piétonnisation radicale : “Pour qu’un projet soit abouti et accepté, il faut inciter les gens à venir dans le centre. C’est ce qu’on appelle l’économie des incitations, du nudge, une sorte d’incitation, un coup de pouce. Le but, c’est de maximiser les chances pour que les gens continuent de venir en centre-ville. Ça peut être un transport en commun gratuit ou un bon d’achat quand on se gare dans un parking en périphérie.”

Disneylandisation, Airbnb, surtourisme

Pour Yves Crozet, économiste des transports à Sciences Po Lyon, la piétonnisation de Lyon, “évolution naturelle des grandes villes” s’apparente à “une politique patrimoniale des hypercentres”. Le risque ? De développer “un hypercentre comme une sorte de Disneyland, un parc d’attractions urbain” ou une “extension du Vieux-Lyon”, avec des logements se transformant en Airbnb. Face à la concentration dans les quartiers du centre, certaines associations de riverains tirent la sonnette d’alarme: “Dans le Vieux-Lyon, le phénomène Airbnb nous saute aux yeux. Lorsqu’on fait du porte-à-porte, on se rend compte qu’il n’y a plus d’habitants, seulement des boîtes à clés de partout. C’est flagrant, il y a en permanence des va-et-vient de valises”, décrit Frédéric Auria, président de la Renaissance du Vieux-Lyon. Selon lui, “un cercle vicieux se met en place, avec le départ des commerces de proximité poussant les habitants à partir, condamnant les dernières boutiques qui ne vivent pas du tourisme. En bout de chaîne, on voit les écoles fermer. C’est le grand remplacement par le tourisme. On se retrouve embastillés dans notre propre quartier. En plus des nuisances habituelles (bruits, dégradations…), on a relevé des cas de prostitution dans les meublés de tourisme”.

Lire aussi : “Lyon devient un décor dans lequel les riverains dérangent”

Vote avec les pieds

Dans un entretien récemment accordé à des confrères lyonnais, le maire de Lyon Grégory Doucet assure que des gens viennent aujourd’hui vivre à Lyon. Si l’on se base sur les dernières statistiques de l’Insee, à Lyon, le solde naturel – écart entre naissances et décès – stagne quand le solde migratoire – écart entre les arrivées et les départs – est négatif, dégringolant de 9 points. Tous les arrondissements sont concernés, sauf les 5e, 6e et 9e qui, s’ils n’accueillent plus autant (et dans les largeurs), ont un solde migratoire neutre. “À Lyon, on part aujourd’hui plus qu’on arrive, consolide Florence Léger, à la tête de la division études démographiques et sociales de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce n’est pas l’épaisseur du trait, les chiffres sont assez élevés, c’est un peu l’hémorragie.” Selon les données les plus récentes du rectorat de Lyon, que Lyon Capitale a recueillies, il y a eu au total 30 ouvertures pour la rentrée 2024-2025, soit une augmentation de 350 élèves par rapport à la rentrée 2023 dans certaines des écoles. Dans l’autre sens, 52 fermetures ont été prononcées liées à une baisse de 490 élèves par rapport à la rentrée 2023***. C’est ce qu’on appelle le “vote avec les pieds” : si les contribuables électeurs ne sont pas satisfaits des choix décidés en leur nom par leurs représentants, ils quittent la ville pour déménager vers un endroit où ils se trouvent mieux. “La ZTL, c’est l’acte fort de la bunkérisation de la Presqu’île, c’est sacrifier le centre de Lyon sur l’autel de la décroissance”, lâche Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, qui a publié les résultats d’une concertation citoyenne il y a un an selon laquelle la ZTL a été rejetée à 70 % et ce chiffre monte à 82 % pour les personnes habitant le périmètre.

Serpent de mer

À Lyon, la piétonnisation est un vieux serpent de mer de la politique. Elle n’est pas nouvelle, le premier test, mitigé, remontant à 1971 dans le quartier de l’Université. En 1975, la rue de la République, principale artère commerçante de la ville, devient piétonne, suite à la construction de la première ligne de métro. Le maire Louis Pradel avait envisagé de reconstruire la rue à l’identique, mais sous pression de l’opinion, principalement des commerçants qui avaient subi trois ans de travaux et la paralysie de leur fonctionnement, accepte de piétonniser cet axe. “La piétonnisation des écologistes est dans la continuité des politiques lyonnaises menées depuis des décennies, analyse Yves Crozet. En ce sens, il n’y a pas de révolution, sauf qu’ils durcissent la tendance observée par leurs prédécesseurs. En son temps, Michel Noir avait pensé à une réduction de la voirie sur ce secteur. Raymond Barre a fait des tramways. Il a envoyé le message sur l’utilisation de l’espace. On a vu réapparaître des terrasses de bar sur les trottoirs. Gérard Collomb a fait la piétonnisation des berges en supprimant un millier de places de parking. Ce n’est ni une politique de droite ni une politique de gauche, c’est la politique de tous les maires des grandes villes.” Assurément la communication et les études d’impact en moins.

* Dossier de concertation 2022 “Presqu’île à vivre – Apaisement de la Presqu’île”.

** D’ici quelques années, la Voie lyonnaise n° 12 longera la place Bellecour, mais cela ne changera rien pour les voitures, la voie de bus étant supprimée.

*** Précision du rectorat de Lyon : “Il est important de préciser que ces évolutions d’effectifs ne correspondent pas à l’évolution globale sur la ville de Lyon, certaines écoles ne faisant pas l’objet de mesures de création ou de fermeture quoique connaissant une évolution d’effectifs à la hausse ou à la baisse.”